2022年3月25日 荘村清志ギターコンサート

開催レポートはこちら

このイベントは終了いたしました。ご来場の皆様まことに有難うございました。

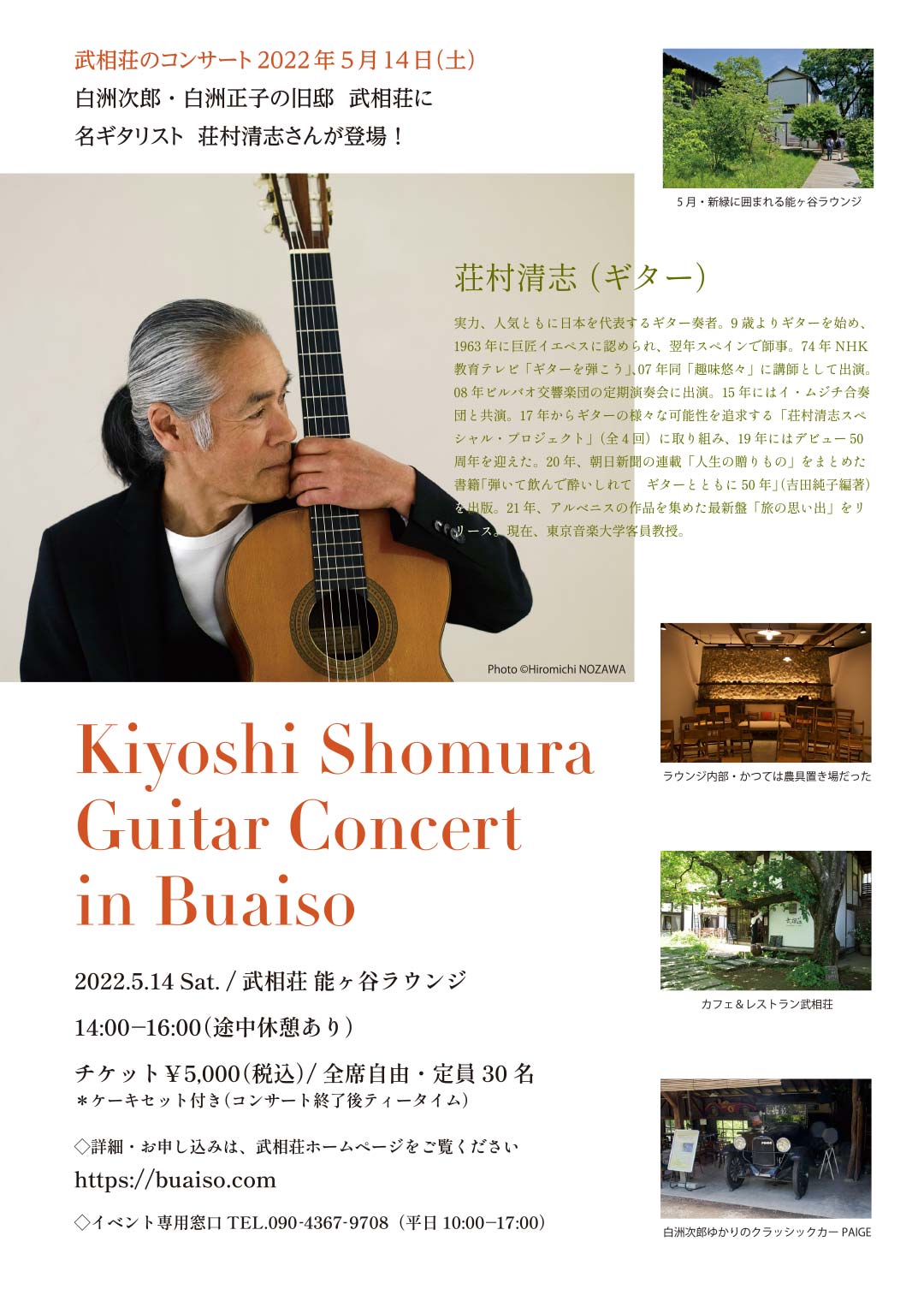

実力、人気ともに日本を代表するギター奏者 壮村清志さんが武相荘に登場!

初夏の昼下がり、名匠のギターに心遊ばせる一時、どうぞお楽しみに。

荘村清志 プロフィール

実力、人気ともに日本を代表するギター奏者。9歳よりギターを始め、1963年に巨匠イエペスに認められ、翌年スペインで師事。74年NHK教育テレビ「ギターを弾こう」、07年同「趣味悠々」に講師として出演。08年ビルバオ交響楽団の定期演奏会に出演。15年にはイ・ムジチ合奏団と共演。17年からギターの様々な可能性を追求する「荘村清志スペシャル・プロジェクト」(全4回)に取り組み、19年にはデビュー50周年を迎えた。20年、朝日新聞の連載「人生の贈りもの」をまとめた書籍「弾いて飲んで酔いしれて ギターとともに50年」(吉田純子編著)を出版。21年、アルベニスの作品を集めた最新盤「旅の思い出」をリリース。現在、東京音楽大学客員教授。

会場にはウイルス対策を充分に施して開催致します。皆様におかれましても体調管理とマスクの着用をよろしくお願い致します。尚、次の場合、本会はキャンセルとなります。その場合にはご連絡の上払戻しを行います。 (1)参加応募が最少催行人数に満たない場合。 (2)新型コロナへのさらなる緊急対応が必要とされた場合。

開催概要

武相荘・荘村清志ギターコンサート

- 【出演】荘村清志氏

- 【日程】2022年5月14日(土) 14:00—16:00/途中休憩有り

13:40受付開始(会場入口)/開始5分前までに入場ください。 - 【会場】旧白洲邸 武相荘 能ヶ谷ラウンジ

- 【席数】全席自由30名

- 【参加料】5,000円(税込)*ケーキセット付き

コンサート終了後ティータイム - 【締切】2022年5月8日(月)

お申し込み

- お申し込みはこちらから/PassMarket

クレジットカードまたはPaypayでの決済 - 銀行振込がよろしい方は下記イベント専用窓口までメールでお問い合わせください。尚、銀行振込でのお申込みをキャンセルされる場合には、返金時の振込手数料を差し引かせて頂きますので、予めご了承ください。

- 武相荘イベント専用窓口

email: contact@buaiso.com

TEL.090-4367-9708(受付時間: 平日10:00-17:00) - キャンセルにつきまして

お席の準備がございますので開催1週間前までに必ずご連絡お願い致します。