2026年2月14日 三寒四温

先週の雪の日から続いた寒さも和らいで、長閑な雰囲気につつまれた武相荘です。

庭の紅梅をなにやらメジロが熱心についばんでいます。

花はもうすぐ終わりですが、毎年、散った花びらに染まる石畳も綺麗です。

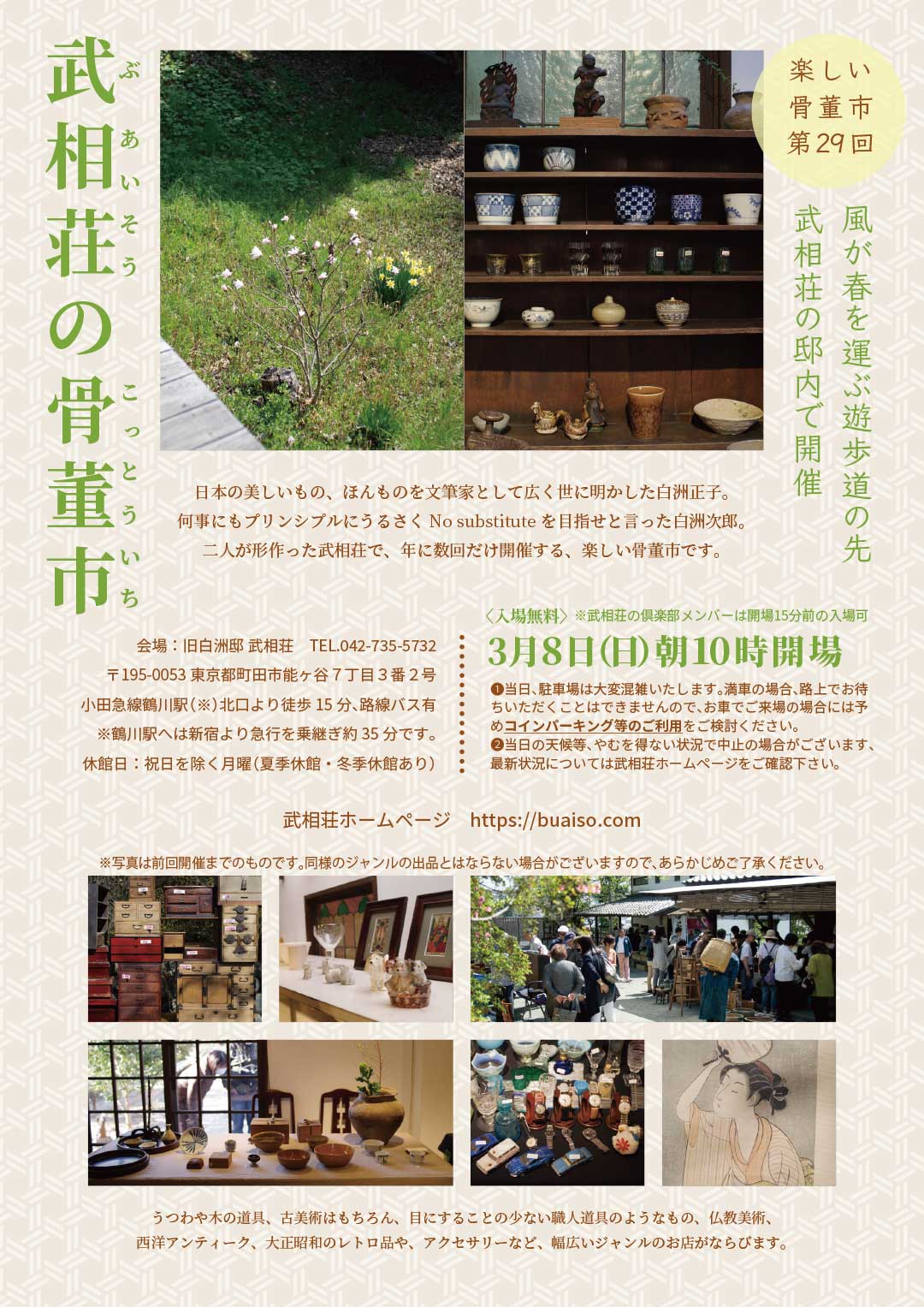

こちらは遊歩道の竹林。差し込む光も、だんだん柔らかになってきた気がします。

竹林か側から、茅葺屋根の母屋・ミュージアムが覗きます。

竹林を抜けると、長いウットデッキへ。正面に見える建物は能ヶ谷ラウンジ、武相荘のイベントスペースです。

ラウンジの前の白梅が満開です。

ウッドデッキ全体が梅のよい香りに。

上へ戻ってきました。正面の瓦門の奥に、レストラン、Bar PlayFast、ミュージアムがあります。

左手は、クラッシックカーの停まるオープンカフェ(休憩所)となっています。

PAIGEは、この家の主、白洲次郎が中学生の頃乗っていた車です。(100年前の同型車)

雪解けに、二月の花『福寿草』

レストランの建物の向かい側の庭に咲いています。

季節を代表する花ですが都会ではあまり見ることのない花かもしれません。

2月末ぐらいまでは見られるかと思います。ご来館の際ぜひ探してみてください。