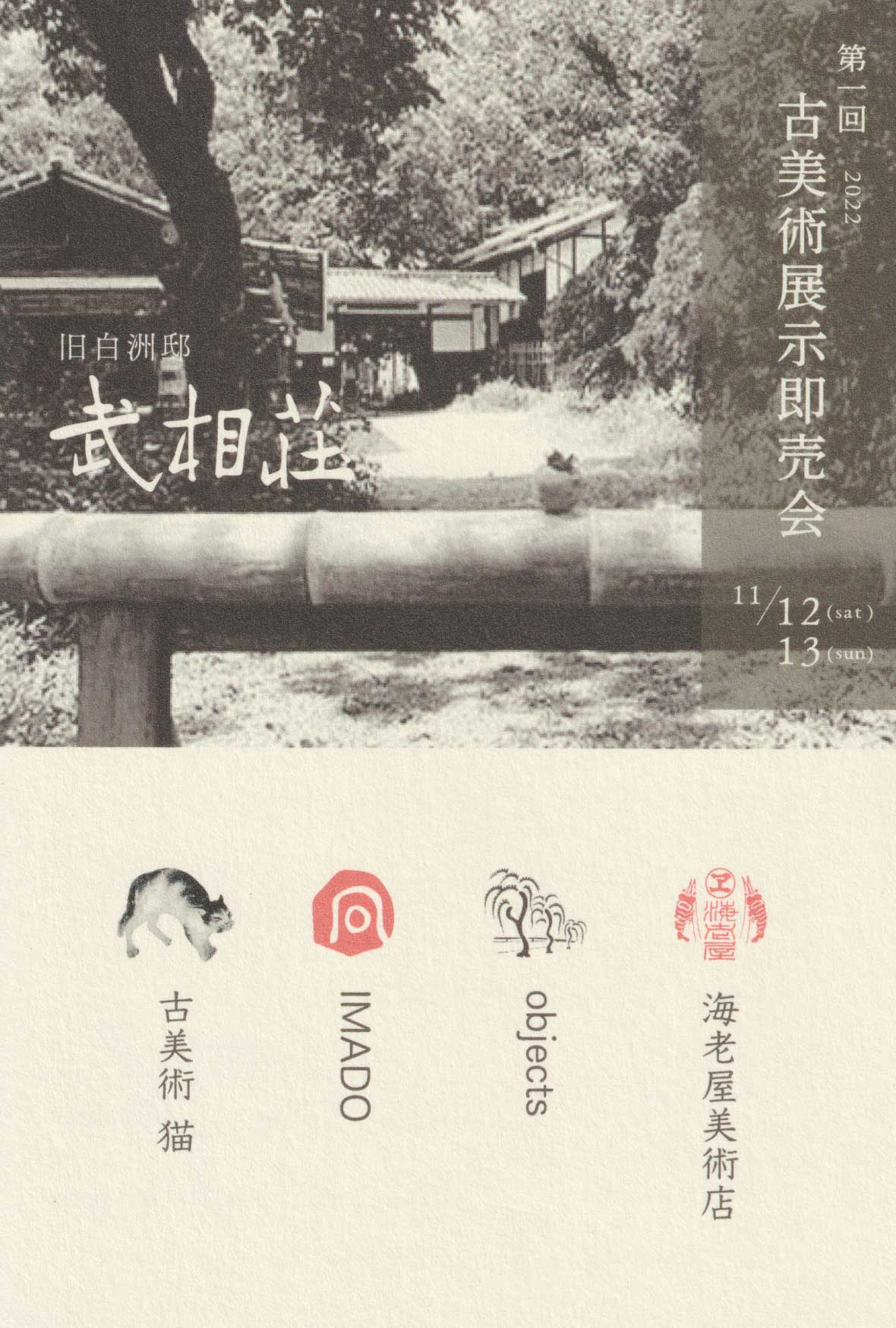

2022年9月19日 古美術・骨董展示即売会

11月12日(土)、13日(日)、武相荘・能ヶ谷ラウンジにて

ギャラリー辰巳さん主催で古美術・骨董展示即売会が開催されます。

島根より、新進気鋭「IMADO」「objects」の2店。

東京から、1673年創業の日本橋室町「海老屋美術店」と

古美術百貨店の異名をとる「古美術猫」の2店。

紅葉の始まる立冬の頃に開催。

どうぞお気軽にご来場ください。

本イベントに関するお問い合わせ先

ギャラリー辰巳

TEL.045-985-5966

こちらは新着順の全記事一覧です。

上のサブメニューからカテゴリーを選択ください、武相荘イベントや開催レポート等に絞込みが出来ます。

11月12日(土)、13日(日)、武相荘・能ヶ谷ラウンジにて

ギャラリー辰巳さん主催で古美術・骨董展示即売会が開催されます。

島根より、新進気鋭「IMADO」「objects」の2店。

東京から、1673年創業の日本橋室町「海老屋美術店」と

古美術百貨店の異名をとる「古美術猫」の2店。

紅葉の始まる立冬の頃に開催。

どうぞお気軽にご来場ください。

ギャラリー辰巳

TEL.045-985-5966

このイベントは終了いたしました。ご来場の皆様まことに有難うございました。今後のイベント予定は当ウェブサイトのほか、Instagram、Facebook でもお届けしています。

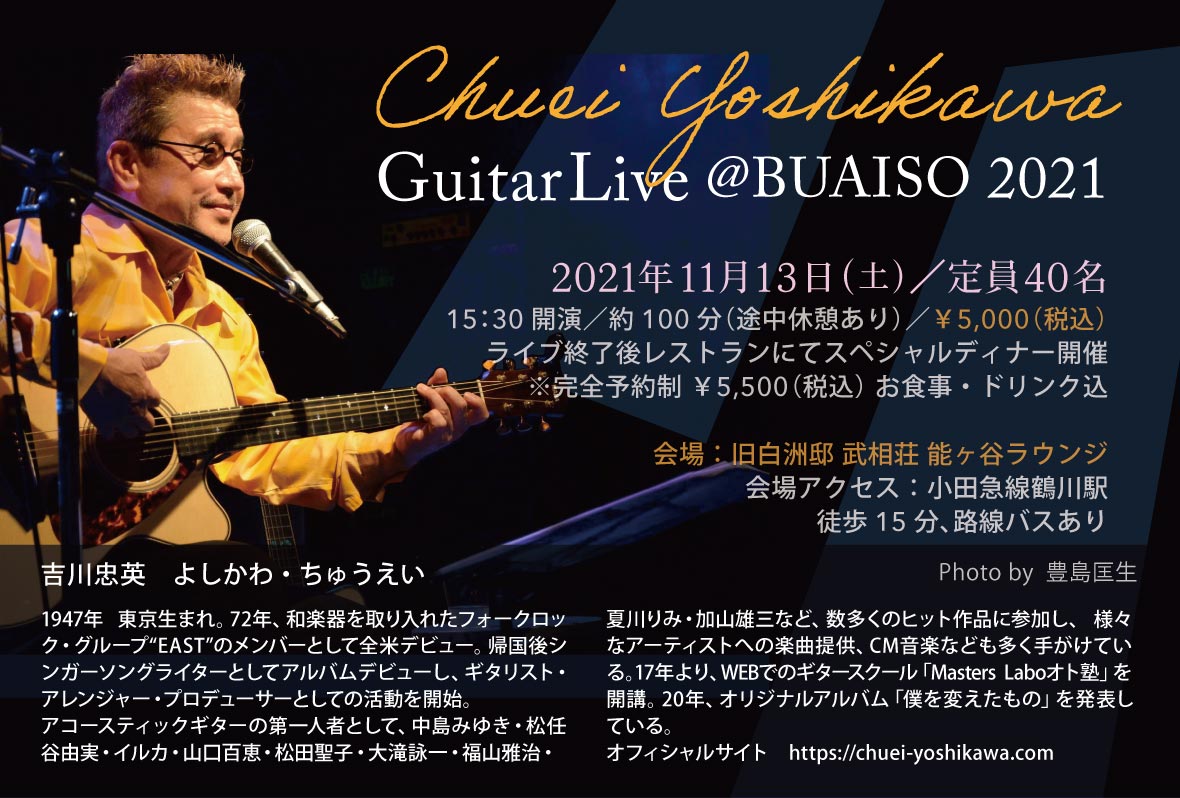

アコースティックギターの第一人者、吉川忠英さん。

イルカ「なごり雪」、松任谷由実「やさしさに包まれたなら(魔女の宅急便の主題歌)」、中島みゆき「わかれうた」、海援隊「贈る言葉」、山口百恵「いい日旅立ち」等々。といったら思い出す、やさしく切なく印象的なギター。

忠英さんが今年も武相荘でライブを開催くださいます!

〈吉川忠英プロフィール〉

1947年 東京生まれ。

72年、和楽器を取り入れたフォークロック・グループ“EAST”のメンバーとして全米デビュー。

帰国後シンガーソングライターとしてアルバムデビューし、ギタリスト・アレンジャ ー・プロデューサーとしての活動を開始。

アコースティックギターの第一人者として、中島みゆき・松任谷由実・イルカ・山口百恵・松田聖子・大滝詠一・福山雅治・夏川りみ・加山雄三など、数多くのヒット作品に参加し、 様々なアーティストへの楽曲提供、CM音楽なども多く手がけている。

17年より、WEBでのギタースクール「Masters Laboオト塾」を開講。

20年、オリジナルアルバム「僕を変えたもの」を発表している。

オフィシャルサイト https://chuei-yoshikawa.com

2021年11月13日(土)『吉川忠英Live@旧白洲邸武相荘』

参加料:お一人様 ¥5,000(税込)

会場:旧白洲邸武相荘内「能ヶ谷ラウンジ」

15:30開演 約100分(途中休憩あり)

*スペシャルディナー¥5500(税込)※お食事・ドリンク込

ライブ終了後18:00より「レストラン武相荘」にて。完全ご予約制

定員に達したため、お申し込みは締め切りとなりました(10月17日)。ご参加の皆さまどうぞお楽しみに。

☆チケット代金は、当日会場入口にてお支払いいただきます。

☆お申込後のキャンセルは、3日前(11/10)までにお知らせ下さい。

このイベントは終了いたしました。ご来場の皆様まことに有難うございました。今後のイベント予定は当ウェブサイトのほか、Instagram、Facebook でもお届けしています。

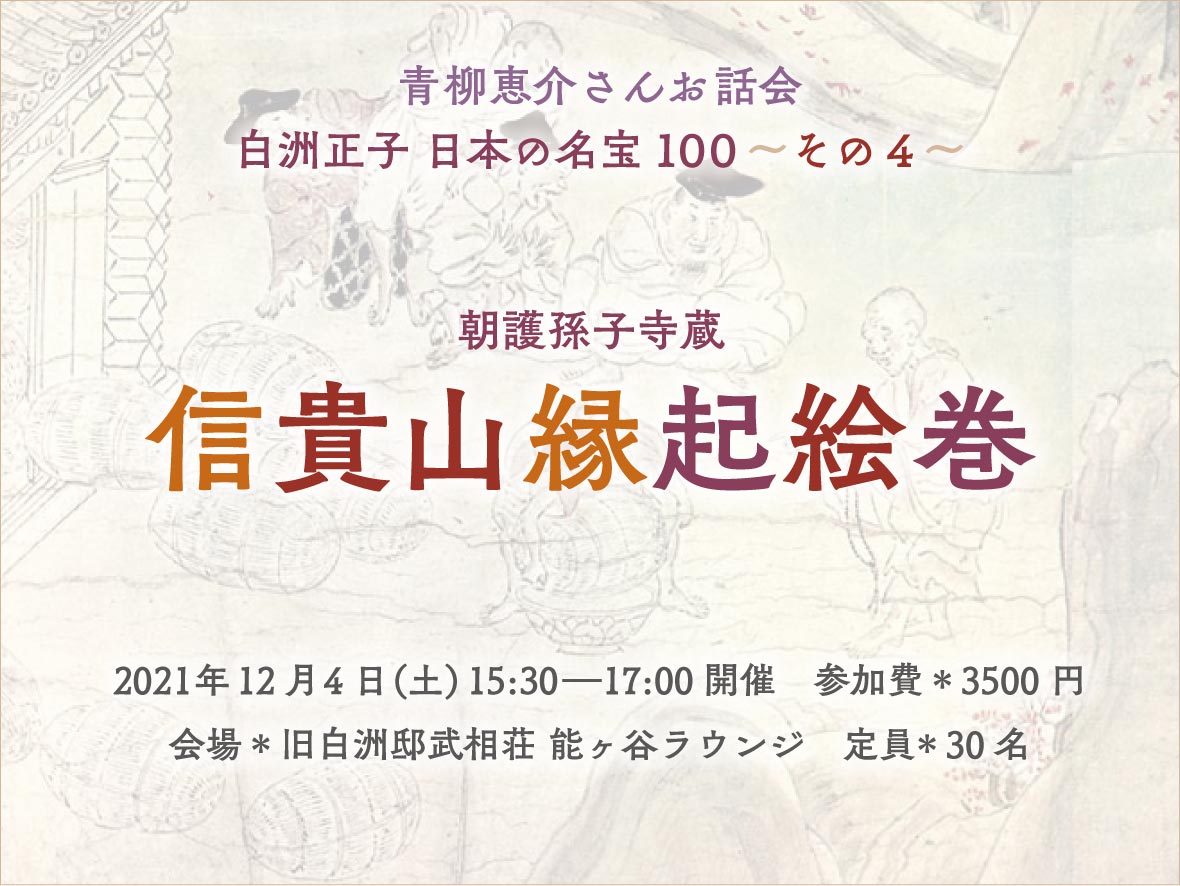

美の楽しみを広げる武相荘の講座

シリーズ「白洲正子 日本の名宝100 〜青柳恵介氏お話会〜」第4回開催のお知らせです。

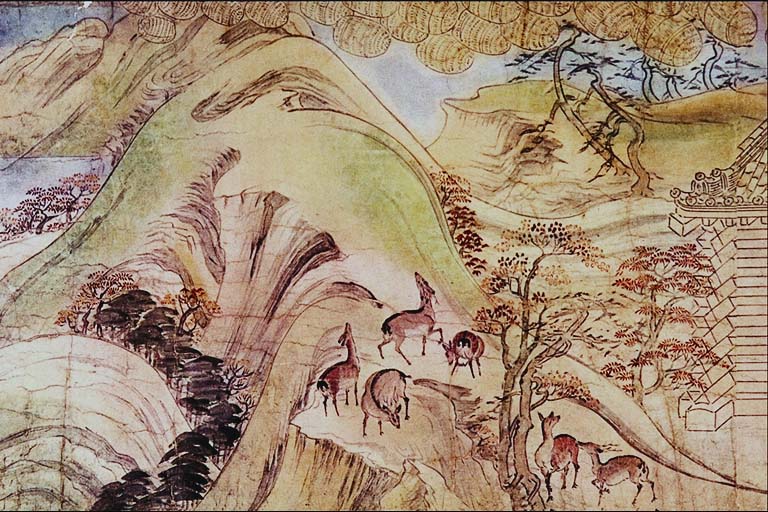

今回のテーマは「信貴山縁起絵巻」

現在も奈良県の信貴山山頂に立つ、朝護孫子寺に伝わった全3巻の絵巻物です。中には信貴山の中興となった命蓮上人の活躍ぶりが、当時の市井の人々や生活風景とともに、非常にいきいきと描かれています。

カメラもテレビも無かった遠い昔に描かれた絵巻。

作者は不明とされていますが、絵巻物が生まれた平安末期は、まさに乱世のさなか。一方、文化の面では様々な分野で、貴賤の垣根を超えた新しい潮流が生まれた時代でもありました。

白洲正子は、数ある宝物の中からこの絵巻物を自分の百宝の一つに選んでいます。

正子の眼はいったい何を捉えていたのでしょうか。今回も、日本の歴史と古美術の専門家である青柳恵介先生が、宝の見どころ、そして宝の生まれた時代や人物に迫るお話しを、お聞かせくださいます。

聞いているうちに、当時の人々が往来が聞こえてくる様な、遠い昔の世界が見えてくるような青柳先生のお話しです。時折こぼれる正子とのエピソードも必聴です。

冬にさしかかり、武相荘の庭には、椿が咲き、紅葉がピークを迎える季節です。ぜひこの機会に足をお運びください。

皆様のご来場をお待ちしております。

古美術評論家。五蘊会会長。觀ノ会発起人。

1950年生まれ。東京都出身。

成城大学大学院博士課程修了。専門は国文学。古美術評論家。成城学園教育研究所、成城大学、東京海洋大学の講師を務めた。

著書に「風の男 白洲次郎」(新潮社 1997)、「骨董屋という仕事」(平凡社 2007)、「白洲次郎と白洲正子―乱世に生きた二人―」(新潮社 2008)などがある。

会場にはウイルス対策を充分に施して開催致します。皆様におかれましても体調管理とマスクの着用をよろしくお願い致します。

キャンセルにつきまして

レストランのキャンセルは別途直接ご連絡いただく必要がございます。

お席の準備がございますので開催1週間前までに必ずご連絡お願い致します。

このイベントは終了いたしました。ご来場の皆様まことに有難うございました。今後のイベント予定は当ウェブサイトのほか、Instagram、Facebook でもお届けしています。

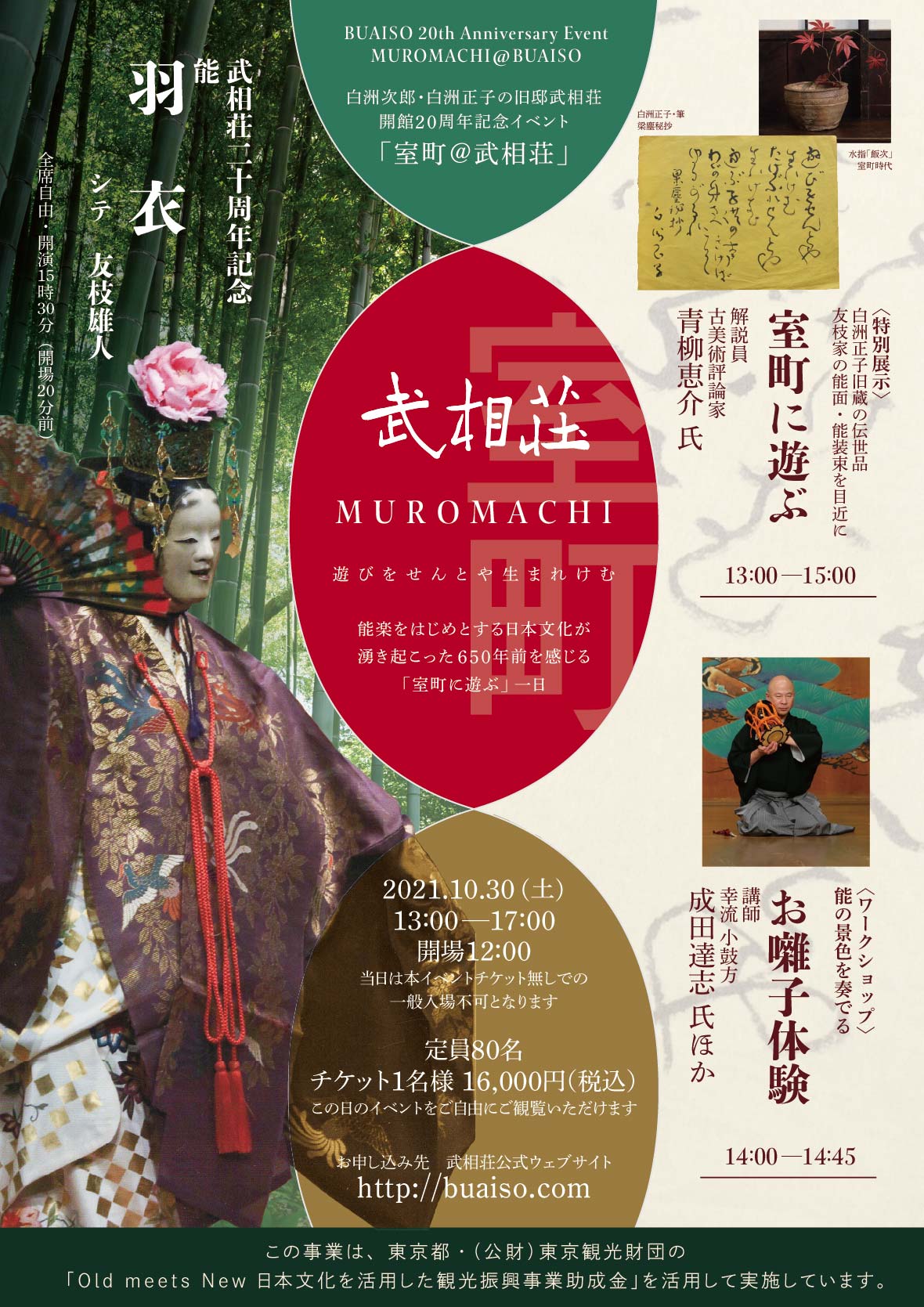

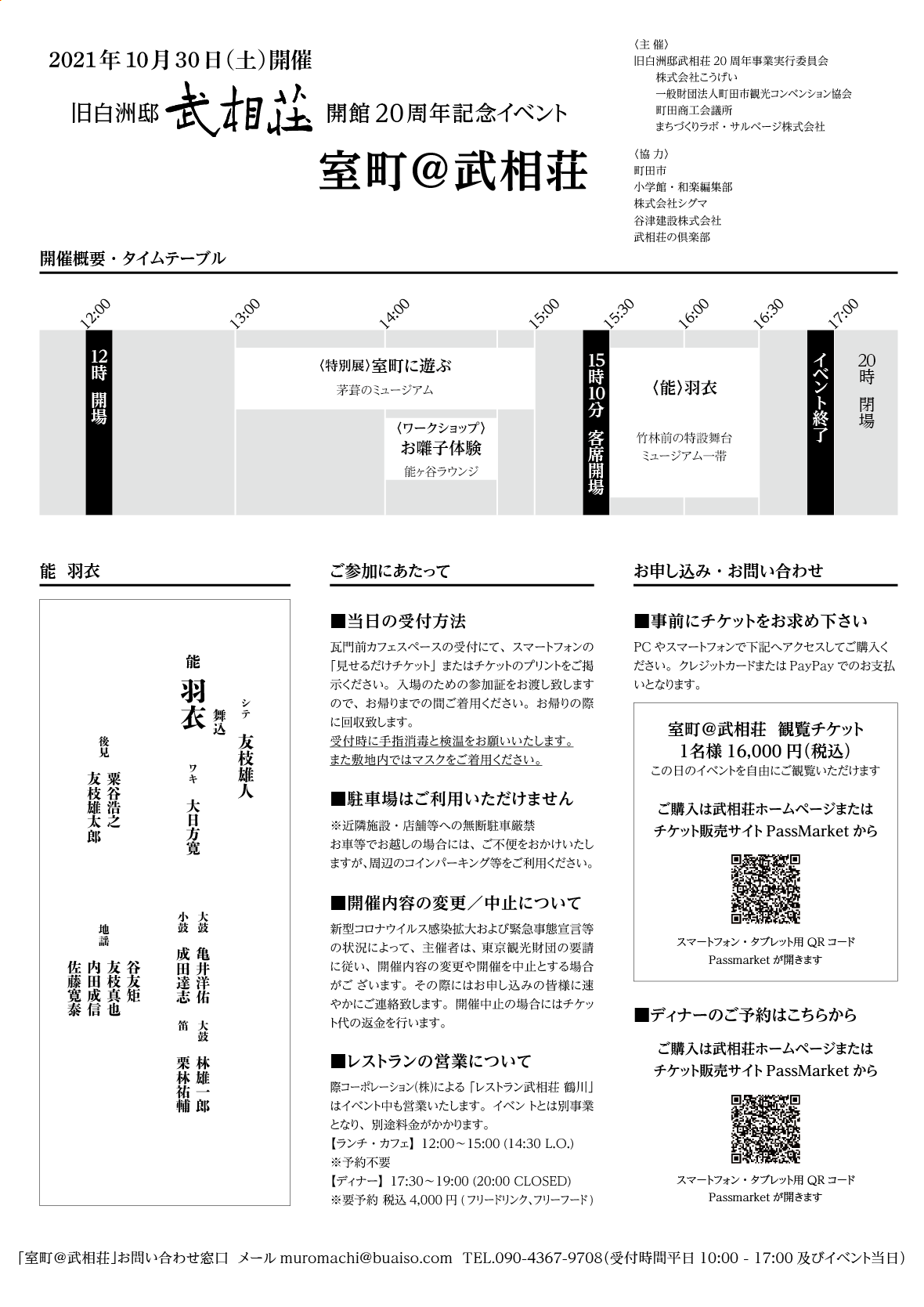

当館、旧白洲邸武相荘は、この10月にめでたく開館20周年を迎えることとなりました。

そしてこの20周年を記念するイベント「室町@武相荘」を、10月30日(土)に開催致します。

日頃より武相荘をご愛顧いただいている皆様のご来場、心よりお待ちしております。

当日は参加者のみで、下記にご案内の催しをお楽しみいただきます。

一般入館を止め、武相荘を特別なしつらえにしてのイベントです。

この事業は、東京都・(公財)東京観光財団の「Old meets New 日本文化を活用した観光振興事業助成金」を活用して実施しています。

公家と武家の文化が融合し、能楽をはじめとする日本文化が湧きおこった「室町時代」をテーマに、白洲家ゆかりの方々のご協力のもと、館内狭しと3つのイベントが繰り広げられます。

お申込み締切り2021/10/24(日)。本イベントのお支払いはクレジットカードまたはPayPayによる事前決済となります。現金による当日支払い/銀行振込は受付できませんのでご注意ください。

※キャンセルは、開催1週間前までに必ずご連絡お願い致します。

お盆の時期は、8月とは思えないような涼しい日が続きました。

大雨が上がって、今日はまた夏が戻ってきたようです。

遊歩道の下側を流れる井戸水にも、青空が映っていました。

遊歩道から階段を登りきるとオープンカフェがあります。

角にあるカラフルな機械は・・・次郎のかき氷器です。

オープンカフェになっているこのスペースは、元は白洲次郎のガレージでした。

クラッシックカー PAIGE を常設展示しています。

瓦門をくぐって邸内に入ります。すぐ後ろに見える大木はこの辺り原産の禅寺丸柿です。

瓦門をくぐってすぐ右手の建物、階段を登ると Bar PlayFast です。

程よいスペースで、実際にバーとして活躍することもありますが

現在は次郎にまつわる資料を公開しています。

もともと納屋として使われていた建物。

階下には農作業を好んだ次郎が愛用した、芝刈り機などの器具が、今も置いてあります。

石畳を進むと、武相荘レストラン。11時オープンです。

邸内の一番奥に位置する茅葺の家屋、次郎と正子の住まいです。

現在はミュージアムとして公開しており、ご入場いただけます。

四季で内容を変える展示、今年の夏展は8月29日まで。

緑の下草が旺盛ですが、よく見ると庭師さんの手が入っているのがわかります。

ほったらかしの自然のままのように見せる。それが一番難しいそうです。

緑の中、次郎と正子が作り上げた往時のままの住空間をお楽しみいただけます。

ぜひリフレッシュにいらしてください。

(蚊が多くなっておりますので、散策の際は虫除けスプレーなどご準備ください)

能楽師の友枝雄人氏・成田達志氏を講師にお迎えし、能「石橋」をテーマに開催した第13回。

石橋といえば、赤獅子・白獅子の舞のイメージが強い曲ですが、今回講座では舞についてのお話は殆ど無く、むしろそこに至るまでに舞台で何が起こっているのか?荘厳な世界観がどのように形作られていくか、そう言った部分を中心に、かなり重厚なお話をお聞かせくださいました。以下レポートにて、一緒にお楽しみいただけましたら幸いです。

2021年7月31日(土)開催

講師 能楽師 シテ方喜多流 友枝雄人氏

講師 能楽師 小鼓方幸流 成田達志氏

解説・司会 青柳恵介氏(古美術評論家、五蘊会会長、觀ノ会発起人)

これは大江の定基といはれし寂照法師にて候。

われ入唐渡天し。始めて彼方此方を拝み廻り。

只今清涼山に参り候。これに見えたるが石橋にてありげに候。

暫く人を待ち委しく尋ね。この橋を渡らばやと存じ候

お能の出だしの部分ですが、旅の僧が名乗りをあげています。

この大江定基 = 寂照法師というのは実在した人で、三河入道とも呼ばれた人。

三河守として赴任した先で、奥さん亡くして、その奥さんを葬る際の大変興味深い話が、今昔物語に残されている。かなり有名な人物。

出家の後、源信(恵真僧都)= 往生要集を書いた人、に仏法を学んで、当時の中国、宗に渡り、皇帝にも拝謁した。皇帝に「円通大師」という名前をもらっています。また、中国語が話せなかったので筆談をしたが、その字が大変見事で、中国でも評判をとっています。

今回のお能の舞台となるところ、五台山(清涼山)へも行っている。

五台山は仏教が非常に盛んだったところで、今でも仏教の聖地、文殊菩薩の聖地です。

この寂照は、その後実際には日本へは戻らず、中国の杭州というところで亡くなっています。

さて、ものがたりに戻りますと、最初のところでワキが

「唯今清涼山に参り候。これに見えたるが石橋にてありげに候」といって、

いきなり「これは石橋だな。」とはじまりますが、

石橋というのは、実はこの五台山には無くて、天台山というところにあるものです。

お能では天台山の石橋を、五台山に持ってきて一緒にしちゃっている。

次のところ、

ワキは「この橋を渡ってみたいな。」と橋にさしかかる、とここでシテが登場する。

登場するシテ——前シテですが、これは、お能の流派によって、童子の場合と、老人の場合があって、喜多流の場合には木樵の老人です。

そしてこの木樵の老人は、その場の情景を、極めて美しい言葉で形容していきます。

——

山道を歩くうちに日が暮れてきて、あたりに聞こえるのは、きこりの歌か、牧童の笛の音ばかり

あまりに山を遠くへ来て、雲が後ろを隔てている。

谷の川音が、雨のように聞こえて、しかし山中は静かで松風も感じられない

——

これらの台詞は実は、和漢朗詠集という詩集の紀只名、大江朝綱の詩を引いて構成されている。

さらに、読み進めると「半日の客」という言葉が出てきますが、半日の客というのは、国文学ではかなり有名な話で、次のような話

——

中国でも、より昔の秦という時代の話にある日、王質という人が、山に木を伐りに行って、

そこに2人の不思議な人が碁を打っているのを見た。見始め、碁にのめりこんで一時を忘れ、ふと気がついたら、手に持ってた斧の柄が、ボロボロに朽ち果てていた。

——

ちょっと半日を費やしたと思ったら、何百年も経っていた。という話。日本にも浦島太郎という話がありますが、こういう、いつのまにか仙郷に入ってしまって、帰ってくると何百年も経ってしまったという話、「異郷淹留譚」という。半日の客という言葉も、当時から教養のある人なら、王質のあの話だとピーンとくる言葉。

前後も見えないような山奥、仙郷が見えてきて

この木樵のおじいさんは、とんでもないところに入っているな、という感じが出てくるわけです。

短い描写に、紀只名、大江朝綱の詩の一部分を取り込むことで異境に入った雰囲気を、醸し出してきているところ。

次の部分。シテは

「その通り、これこそ石橋です。

向こうに見えるのが文殊菩薩の浄土、清涼山です。よくよく拝みなさいませ。」

そういうふうに答えている。

石橋というのは、幅1尺(30cmほど)長さ30丈 (30m)

これは石でできていて、苔が生えていて、ヌルヌルしている。危ない。

それでも、寂照が「それならば、生死を仏力にまかせて、この橋を渡ろうと思います」

と言うと「冗談ではない、こんな橋を渡ることはできませんよ。」と。

「中国の高僧たちも、難行苦行捨身の行を、長い間重ねて、やっと渡られたものです。『獅子は小蟲を喰らおうとするときも、全力を傾ける』といいます。たとえ法力があるからといって、渡り難い石橋を、簡単に思って渡ろうなど、とんでもない危ないことです。」

と諭される。ご覧候へ、と続いて、また情景の描写ですね。上の方から水が、滝がダァーと、滝壺に落ちている。「上の空なる」という言葉にも表されている、目も眩むような高さ、とてつもない異郷の風景が、見えてくる。

そこからさらに、橋とは何かという話になって

橋の初元である日本神話の天の浮橋、市井の橋は万民に豊かな生活を支えるもの、そして

あらためて、人のものではない、石橋の様子が、描写されています。

遥かに臨んで谷を見れば、足は震えひどく肝は冷え、進んで渡る人もいない。

しかし向こう側は、文殊菩薩の浄土で、常に素晴らしい音楽、美しい花が降り、

笙・笛・琴・箜・篌の妙音が、(西の)夕日のさす雲間から聞こえてきて、

目の前に奇跡を目にすることができましょう。と

しばらくお待ちなさい、影向(菩薩が姿をあらわす)の時も、もうすぐです。

と地謡、そして中入りとなり、後半の獅子舞に続きます。

後半、ここまでの流れでは、ついに文殊菩薩が出てくるか?

と思わせるところですが、獅子舞となる、獅子が出てくる。これも、

ちょっとしたひねりというか、面白いところになっていると思います。

獅子、乱、道成寺 という言葉が、私どもの世界にはあります。

「獅子」は獅子舞のこと、石橋だけでなく望月にも取り入れられている。「乱」は猩猩乱という特殊な舞。「道成寺」は、ご存知のように鐘の中に怨霊が飛び込んで、蛇体を現すという曲

(この3つは)能楽師にとって、指針としていく演目、能楽の技術の中で、特殊性のある曲であります。

獅子舞というのは、ずいぶん古くから存在はしていたようで、それを世阿弥のころに舞台に取り入れた、というのは確かのようですが、実はその後、長らく退転していたらしい。

能「石橋」は、江戸時代に獅子を取り入れて構成されたものですが、その退転していたものを掘り起こしたのは、喜多流で。それをきっかけに殿様から「ちりめん」の反物を授かり、以来、喜多流だけは牡丹の花をちりめんで作ることが許された。

子供のころ、白牡丹、赤牡丹、葉の部分まで、ちりめんで作られたものを記憶している(今は紙を使います)

石橋は動きの激しい曲で、他流は若いうちに獅子を披く(ひらく:初めてその舞台を演じること)んですが、私は37、8歳で披くことになり、当時は大変に思った。

通常は連獅子といって、赤獅子(子獅子)と白獅子(親獅子)牡丹の花で飛び廻る舞で、歌舞伎の連獅子の原型にもなっているものです。

赤獅子だけで舞う一人獅子というものがあって、喜多流では、退転していた獅子を復興したというそのことから、この、1人で舞う石橋はかなり特別に扱う。昔は一子相伝、家元にしか許されていなかった。近代はそこまで閉鎖的ではなくなったが、今回、50代で舞うのは(少し早いぐらいだが)許しをいただいて、挑戦させていただくことになった。

後半、舞台に牡丹が出てきて、2匹またはそれ以上の獅子が出てきて舞い戯れるのだが、最近では(清涼山の情景が語られる)前シテが出てくる前半を全く省略して、その獅子舞だけを見せることの方が、殆ど、7、8割となっている。獅子が出てくる場面だけの半能が多いが、今回は、前シテから勤めさせていただく。

前シテ、木樵の老人か、童子か、というお話があったが、喜多流にも両方が存在する。

「人間万事様様の 世を渡り行く身の有様」という台詞があるが、

これは、長く生きてきた人の言葉、人生を歩んできた言葉なので、童子の場合には省く。

また童子の時は、かなり艶やかな出立ちで登場する。

山奥の中に、こんな少年は、これはもうすでに異郷だぞ、と感じさせるような。樵の老人が出てくるのはわかるが、この少年は…、というような。

覚えているのは、白い装束に赤い衣を着た童子。それを見ただけで、他の曲とはこの曲は、ちょっと違うんだなと感じた。

童子で演じる舞台は、一子相伝から、さらに位の高い、扱いの高い舞台となる。

今回は老人で勤めさせていただくが、徐々に徐々に、ただの老人から普通ではない存在に変化していくと思う。

稽古してみて、日本、ていうのは面白いな、と思うのは、あっさり、橋を渡らせないところ。

映画なんかの見過ぎかもしれませんが、現代的に普通に考えると、危ない橋を渡れるようになっていく過程を描いたら、演劇性としては面白いかもしれないけれども、そうはしない。寂照法師も、あぶないあぶない、ほんとにいいことを聞いた!渡るのは止めた。と言って、そして、獅子舞に繋がっていくという…。

そして、そこに石橋のある状況だ。というのが、言葉でドーンと紡がれている。

何もない舞台の上に、ハードルは高いが、そういう世界を、見せられた面白いだろうな、と本当に今考えている。

もう一つは、獅子における、囃子方の音楽性が特殊。

この後、成田さんからいろいろお話があると思うが、前半の、石橋の情景について非常に客観的な描写が続いているクセの部分は、難しい。

「口伝」といって、伝承芸能はもともと口伝えだが、

能には謡本(うたいぼん)があり、普通それを見ると、どう謡うか基本的には分かるのだが、

それだけでは分からない部分、呼吸の扱い、間の使い方など、体で覚えないと謡えない表現がある。それらは口伝で伝えられている。

ここで、流儀の歌い方にしたがい、謡本を見て普通に謡った場合と、

さらに口伝で伝承されている表現を入れて謡った場合、

2種類をみなさんに聞き比べていただきたいと思います。

もちろんどちらも、石橋という曲の趣も理解した上での謡いです。

〜〜〜 実演(友枝さん、成田さん)〜〜〜

一同、拍手。

〈青柳〉どこが、どうとは言い表せませんが、迫力が違いますね。

舞台では、これを8人の地謡がお謡いいただく中で、シテは端座しているという場面ですが、十四世喜多六平太(雄人さんの祖父、友枝喜久夫の師)は「絶えず舞っている心で座れ」と書いている。

この曲は、後半は獅子舞で絶えず舞っている、それに対して、この言葉に触れた時、

この曲は大曲なんだな、というのがよく分かった。

体力的には見せ場となる獅子はもちろん大事なんですが、この曲の中で、前シテというものにいかに対峙していけるかというところに、今、演者として真剣に悩んでいるところ。

獅子舞については、獅子16分、なんて冗談みたいに言うんですが、やってる自分としてはずっと長く感じて、ほんとに16分か?と思うが、本当にそうなる。どうしてそうなるかというと、ずっと激しく舞い続けているのでは無くて、あいだに「間」というものが入る、ここも日本文化というのは面白いと思うが、激しい中に必ず対局の静の部分を入れる。間が入る。

「石橋」は全体で約1時間ぐらいの曲、だいたい8つのシーン描き分けられていいます。

これに沿ってお話ししたいと思います。

お能が始まる一番最初、舞台の正面に石橋の作り物、一畳台が出る大江定基(寂照法師)が登場するシーン。名乗り笛でワキのお坊さんが出てくるお能は沢山あるが真之名乗は特別な曲で使われる。ワキが中央まで出てきて名乗りを上げる(通常は常座:客席から見て左手の脇ぐらいに出る)笛が鳴り、これはだいぶ上等な曲だな、という雰囲気を最初からバリバリ出していく。

前シテの登場。童子の場合と、お爺さんの場合というお話があったが、お能の五流のうち、通常お爺さん、というのは喜多流だけで、その他の流儀は童子我々は童子が出てくる一声を打つことが多いが、今回は老翁童子も老翁も、同じ楽譜だが、打ち分けがあります。

〜〜〜 童子の場合と、老翁の場合を実演 〜〜〜

〈音で表現される気配から、童子らしさ、老翁らしさが、はっきりと感じられ、驚き!〉

我々はシテが如何に気持ち良く出てこられるかを一番大事にするたった1回しかない稽古でシテが作り出す世界観を理解し、知識と技術を総動員してそれを表現していく、職人的な仕事です。

獅子舞がメインだが、打つのが一番難しいのは、この3、4、5番のところ。

打手と地謡の一騎打ちみたいになる、めちゃくちゃ難しいどちらかというと静かで、お客さんも退屈して寝てたりするが僕たちがやっている意義を、とっかかりを持っていただけると、おお、と面白く観ていただけると思う。

〜〜〜 成田さんが敬愛される、70年前の大名人の音源を拝聴(1951年当時のもの)〜〜〜

70年前の録音ですが、今、僕たちが行っているものと比べた時に、伝統というものは変わるんだなと、感じます。

伝統というのは、化石のように残っていくのではなくて、時代時代に対応していく。

ですが基本的な「口伝」として伝わっているところは、全く同じことをやっている。

〜〜〜 乱序からの部分を、楽譜をたよりに手拍子で体験演奏 名付けて小鼓秘伝体験!〜〜〜

〈成田先生のレクチャー、皆で息をあわせてリズムを感じて、楽しませていただきました!〉

石橋は、音楽の構成が、実に迫力もあるし、静かだったり、すごい激しい気迫だったり見どころ満載。我々もみんな命懸けでやってます。

古い流儀の伝書には「口から火を吐く勢いで」という言葉もありますが、

(実際に火が出たらゴジラになりますんで、火は出ませんが 笑)

それぐらいの気迫をこめてやれ!という、そういう曲。

囃子事しては、圧巻の部類に入るので、乞うご期待!と申し上げたいです。

今の、最後のところなんですが、乱序の最初の、笛があって、ヒー というところで、半幕といいまして、幕を半分だけ上げます。そこで下半身だけ、獅子の姿を見せます。そして6回打った後に、幕が下がるんですが、

半幕、朧げな姿を見せるんですが、獅子の時は、お囃子方に気を取られていると、

この半幕に気づかないこともあるかもしれません。チラっと見ていただくと。

石橋の半幕は、普通と違い、2本の棒をかざして幕を巻いて、スー と上げる。この動きが実は非常に難しい。そんなことろもちょっとした見どころです。

そして半幕の後、シテは楽屋に引くんですが、その後、楽屋でも微動だにしてはならない。

「露之拍子の間、一切動くことならず」となっている。楽屋の外と中を、橋のように、一つの空間として共有している。

舞台の緊張感と、内側の緊張感が、常に繋がれている、というのが、

この曲の難しさであり、面白さであると思っています。

花の中の王様、牡丹と、百獣の王の獅子が、結びついたのは平安時代というよりは鎌倉時代。

これは貴族趣味ではなくてむしろ武家趣味、あるいは禅の文化。五台山信仰が深まってきた平安末期〜鎌倉時代に入ってから、そのころに牡丹と獅子が結びついたものが見られる。例としては下記があげられる。

さらに室町時代になってくると、獅子と牡丹が一緒に描かれた美術品が現れてくる。

石橋のような表現は、このような流れにのっかって現れてくる。

その源流は、貴族文化というよりは、武家好み。武家文化ではないか。

それを伝えてきたのは中国からの禅僧でもあった。

以上、武相荘お能への誘いの会13回のレポートでした。想像以上に見どころの多い喜多流、友枝雄人さんの「石橋」。本番が非常に楽しみです。ご参加の皆さま今回も誠に有り難うございました。

友枝雄人さん、成田達志さん、両氏ご出演の舞台本番となる、五蘊会二十五周年記念大会は9月4日に喜多能楽堂(東京・目黒駅近く)で開催されます。

講演・チケット情報は、こちらのリンク先をご確認ください。