2025年1月18日(土)に武相荘レストランで、“食を通して沼津市の魅力に触れる”プレミアムイベントを開催いたしました。静岡県沼津市と武相荘による初めてのコラボイベントです。

夜の帷が下りた武相荘のレストランにて

夜の帷が下りた武相荘のレストランにて

本会には、沼津市から賴重秀一市長、同市ご出身で沼津市のPR大使を務める俳優の磯村勇斗さん、世界中の食に精通しフードレビューで世界トップの信頼を得ている美食家の浜田岳文さん、そして武相荘館長の牧山夫妻が出席いたしました。

参加者の皆様のコメントとあわせ、沼津市食材の魅力が存分に発揮された、今回のお料理を写真でご紹介いたします。

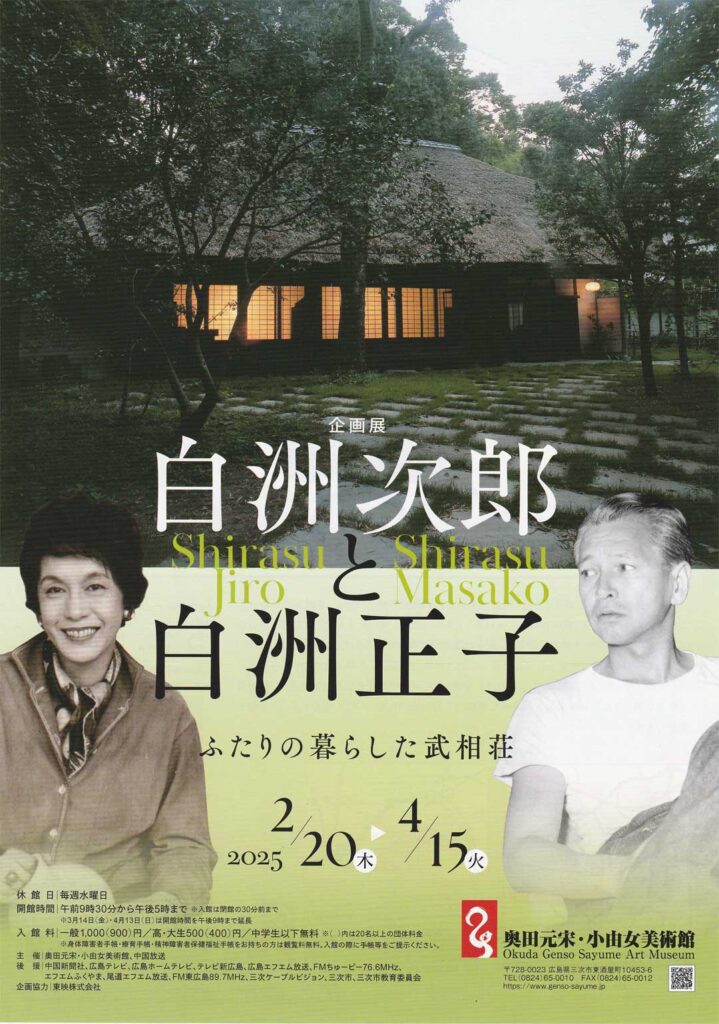

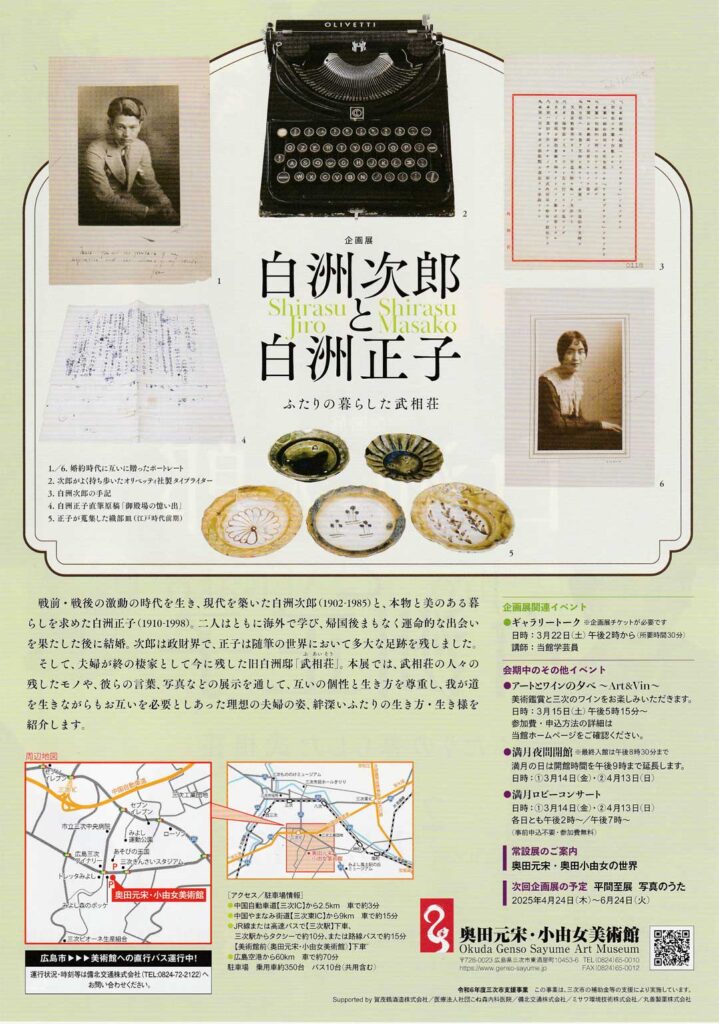

開催にあたって

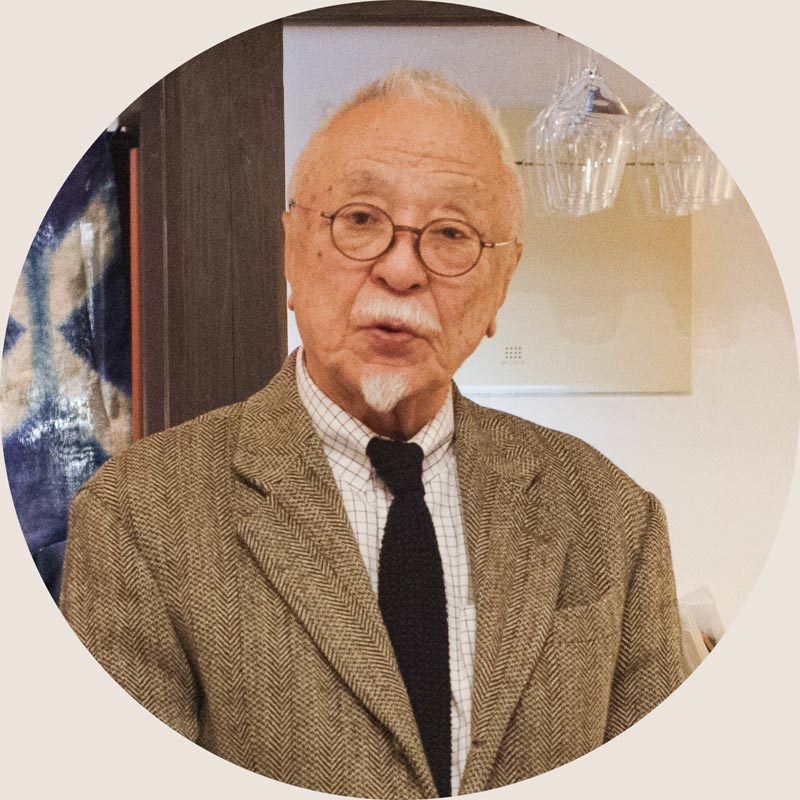

武相荘館長 牧山圭男

武相荘館長 牧山圭男

【武相荘館長 牧山圭男】

武相荘と沼津の縁について、この機会にあらためてみたんですが、白洲正子は1910年生まれで、次郎と結婚する前はアメリカへ行っていたんですが、その前は学習院に通っており、その頃水泳が得意で沼津で開催されている「遊泳会」に出ていたそうです。小学3、4年生にも関わらず先生のアシスタントをしたというのが一つの自慢だったようです。

私自身は西武百貨店に勤めていた頃に、沼津に西武の1番小さなお店があり、出張で沼津に行くと店長やみなさんが僕を迎えてくれて、ご馳走してくれるんだけれど、いつも港にある決まったお寿司屋さんか、街にあるこれも決まった鰻屋さんでした。ネタは新鮮でどちらも美味しかったんだけれども(魚しかないのかと思っていたら)、今日のメニューを見ると、お肉もあるし野菜もある、なんであのとき他のところへ連れて行ってくれなかったんだろう?なんてことも思っておりますが、今日は楽しみにしております。

【沼津市 賴重秀一市長】

本日は、お忙しい中、私ども沼津市の美食体験会にご参加いただきありがとうございます。

沼津市は、東京から新幹線でも自動車でも約1時間、首都圏から近い場所であります。

北は富士山があり、南は伊豆半島のジオパーク、『世界で最も美しい湾クラブ』に加盟している駿河湾、そして東の方には箱根がございます。このような優れた自然環境のちょうど真ん中、クロスする位置にあるのが沼津市です。海、山、川の恵みで、美味しい食材が沢山ございます。

本日は、海の幸は真鯛、鯵をご用意いたしましたが、沼津の海、実は毎年の水質調査で国内のベスト10に入っています。こういうところで育った魚です。次に山の幸ですが、富士山の手前に愛鷹山という山がございまして、そちらで育てたあしたか牛、大変美味しい牛ですがこちらもご用意いたしました。お野菜は、大変甘くて美味しい、ねがたの白ねぎ、あわせて大中寺芋、これは明治時代に大中寺に観梅に訪れた皇族の方々のあいだで評判となったところから名づけられたおいしい里芋、こちらもお持ちしました。沼津のおいしもの、もちろん他にもいろいろあるわけですが、本日はそれらを活用して“沼津自慢”を味わっていただきたいと思っております。

沼津市 賴重秀一市長

沼津市 賴重秀一市長

燦々ぬまづ大使 磯村勇斗さん

燦々ぬまづ大使 磯村勇斗さん

【ゲスト 沼津市PR大使 磯村勇斗さん】

みなさんはじめまして。“燦々ぬまづ大使”を務めております磯村勇斗と申します。普段は俳優をやっておりますが、沼津では18年間過ごしてきまして、その後、東京で初めて住んだのが町田市なんです。

なので今日は自分の地元の、自慢の食材が調理されて、初めて移り住んだ町田のこの白洲次郎さんの邸宅で、頂けるというので、大変楽しみにしてきました。堪能していきたいなと思っております。どうぞ皆様よろしくお願いいたします。

【ゲスト 世界No.1フーディー 浜田岳文さん】

はじめまして、浜田岳文と申します。私は沼津に行ったことがなかったのですが、先日機会をいただき、初めて行ってきました。海に面しているので魚介を期待していたんですけども、実際、本当に素晴らしいお魚を沢山いただくことができました。僕は世界中、いままでに128カ国を旅したのですが、海があればどこでも魚介が美味しいかといえば、そうではなくて、たとえばある国は海があっても砂漠地帯で、川がないんです。川がないと、海に栄養素が流れ込まない。結局、海の質というのは山のミネラルが川によって運ばれることが大切で、海だけあっても魚は全然美味しくない。そこには港すら無い状況だったんです。それを見て、やはり日本の海の豊かさというのは、山に支えられている。先ほど賴重市長がおっしゃったように沼津は、富士山を中心に豊かな山、自然の恵みがあるからこそ、海のものも美味しくなるんだなと実感した次第です。沼津では海のものだけではなく野菜も大変美味しくて、前回訪れた時とは季節も変わりましたので、本日は、みなさんと一緒に楽しんで行きたいと思っております。よろしくお願いします。

美食家 浜田岳文さん

美食家 浜田岳文さん

料理「武相荘 春の訪れ」と題して

料理長・立島紀行により、沼津を代表する食材の数々が、非常にユニークで素敵なコースに仕立てられました。

静岡の銘酒「白隠正宗」

静岡の銘酒「白隠正宗」

富士の水と地元産の米にこだわって醸された日本酒。透明度が高く、口当たりも非常に清冽な印象。新鮮な食材の味を邪魔しない上品なお酒。

椀「大中寺芋巾着仕立て」

椀「大中寺芋巾着仕立て」

沼津伝統野菜の里芋を使ったお椀。なめらかで軽やかさもある上品な里芋。芋の下には今年の干支「巳」にちなんだ大根の飾りが隠れていました。

造「沼津内浦漁港より真鯛、鯵」

造「沼津内浦漁港より真鯛、鯵」

霜柱立つ武相荘の庭をイメージしたという、枯葉散る氷の包みを開く演出が素敵。鯛も鯵も「これだよね」という美味しさ。ぜひ現地で食してみたい。

炊「牛すね」

炊「牛すね」

愛鷹山麓の裾野で育った「あしたか牛」の煮込み。下に引かれた「ねがた白ねぎ」のソースで食す。塩気がかなり抑えられていて、食材の味を堪能させられる。

口「真鯛、蕪」

口「真鯛、蕪」

沼津で育った“内浦駿河鯛”に、みぞれ仕立ての蕪と、プチヴェールが添えられた碗。春を予感させる一品。

揚「鯵フライ」・飯「生姜結び」・戸田塩

揚「鯵フライ」・飯「生姜結び」・戸田塩

1500年前からの言い伝えもある“戸田塩”で、直送の新鮮な鯵のアジフライを。おむすびは、沼津産米“するがの極”を生姜と炊き上げたもの。

水菓子「焼きみかん」

水菓子「焼きみかん」

甘味「芋餡最中」「ぬまづ茶」

甘味「芋餡最中」「ぬまづ茶」

レストランの扉が、ガラガラっと開いて、外から登場したのは紛れも無いみかん。デザートです。

沼津の“西浦みかん”を、スタッフが丹生込めて囲炉裏の炭で焼き上げたのでした。

会場の皆さん、しばらくの間「熱っ熱っ」と言いながらの一心不乱のみかん剥きタイムに。

これもめずらしい、里芋(大中寺芋)を餡に使った最中と、緑茶(ぬまづ茶)をお共に、しみじみ味わいました。

〜食事を終えて〜 ゲストからの一言

燦々ぬまづ大使 磯村勇斗さん、沼津市 賴重秀一市長

燦々ぬまづ大使 磯村勇斗さん、沼津市 賴重秀一市長

沼津市PR大使 磯村勇斗さん

本当に、沼津の食材、山の幸・海の幸を美味しくいただきました。シェフのみなさんに感謝したいと思います。

美味しい食材を、こうして美味しく料理していただくと、そこに集まる人たちと美味しいお話も生まれるっていうのを、改めて感じました。本当に幸せな時間をすごしました。ごちそうさまでした!有難うございました。

美食家・浜田岳文さん

一通りいただきまして、やはり魚介の素晴らしさがあったのですが、魚介を含めた食材に、野菜が本当にうまく合わせられていたので、野菜が非常に印象に残りました。たとえば牛肉に添えられていたネギの甘みや、クセの無さ、良かったと思います。蕪やプチヴェールは、蕪の甘み、プチヴェールの爽やかさがすごく印象に残りました。

あと一つ、アジフライに添えられていた塩が、とても美味しかったです。塩の美味しさは土地土地の成分によって決まるので、沼津の土壌の豊かさを野菜だけじゃなく、そういうところからも感じさせていただいたなと思っています。ごちそうさまでした!

〜閉会の言葉にかえて〜 沼津市 賴重秀一市長

本日はご出席いただき、心より感謝いたします。

皆様いかがでございましたでしょうか。私も常日頃から、沼津市民として慣れ親しんだ食材でしたが、ここまで劇的に変化し、素晴らしいお料理になるということを、改めて実感し心から感動した次第であります。シェフの皆様本当に有難うございました。

本日お集まりいただいた皆様にも、ぜひ沼津市のファンになっていただけたらありがたいなと思っております。沼津市にはこれ以外にもまだまだ沢山の山海の珍味もございますので、ぜひとも現地でお楽しみいただけたらと思います。

本日はどうも有難うございました。

『NUMAZU 富士の麓の美食体験会』武相荘ウェブサイトによるレポートは以上となります。

食材とその向こう側に見える“風土”の素晴らしさが、存分に感じられる会となりましたが、もう一つ、沼津出身の、賴重市長、PR大使の磯村勇斗さん、お二人のお人柄や空気感からも綺麗な海と暖かな気候の気配が感じられるような思いがしました。

白隠政宗(沼津の地酒)

白隠政宗(沼津の地酒)

戸田塩(海水から手作りされるミネラル豊かな伝統の塩)

西浦みかん(みかんは沢山の品種が栽培されている)