2017年10月18日 久しぶりの晴れ間

久しぶりの晴れ間です。

ホトトギス。秋の緑によく似合います。

コウヤボウキ。とても小さな花です、ミュージアム奥の散策道に咲いています。

秋らしい姿の草は、何でしょうか。

南天の実。色づく途中のようです。

茅葺屋根も久しぶりの日光浴です。

椿は、つぼみが膨らみ始めました。

爽やかな晴れ間、もう少し続いて欲しいですね。

こちらは新着順の全記事一覧です。

上のサブメニューからカテゴリーを選択ください、武相荘イベントや開催レポート等に絞込みが出来ます。

久しぶりの晴れ間です。

ホトトギス。秋の緑によく似合います。

コウヤボウキ。とても小さな花です、ミュージアム奥の散策道に咲いています。

秋らしい姿の草は、何でしょうか。

南天の実。色づく途中のようです。

茅葺屋根も久しぶりの日光浴です。

椿は、つぼみが膨らみ始めました。

爽やかな晴れ間、もう少し続いて欲しいですね。

11月8日(日)「武相荘のワークショップ」

《カラフルな水引で作る菜の花結びの耳飾り》のレポートをお届けします。

講師 村田繭衣さんのプロフィールはページ下部を参照ください。

“水引”というと、普段私たちが眼にするのは、のし袋でしょう。

白、赤、黒、金銀といった色の覚えしかありませんでした。

今回、先生が用意して下さった水引は、約100種!驚きました。

芯自体は紙ですが、その芯に巻き付ける素材は多様化しているそうです。

何よりも色が豊富で、ラメあり、パステルカラーあり、といった具合。

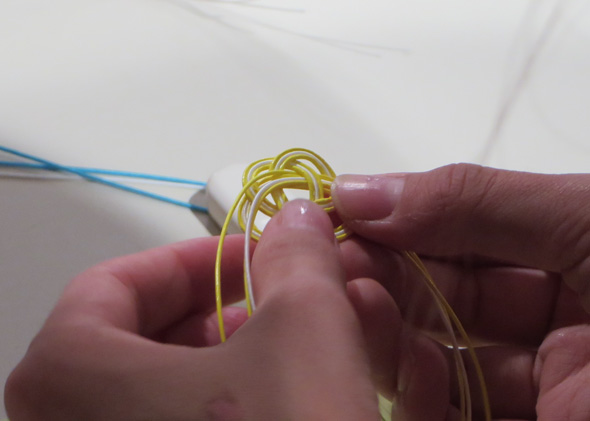

まず、練習用に3本好きな色の水引を選び、90cmから半分の45cmにカットしてスタートです。

3本を扱いやすいように指でしごいてから、いざ!

練習が終了し、本番になると、3本ではなく5本に挑戦する方もあり、皆様果敢に挑戦されながら、水引の世界に引き込まれていくかのようでした。

先生が終始、懇切丁寧に指導して下さり、時には笑いありの楽しい「ひととき」でした。

出来上がった可愛らしい菜の花結びの水引細工に、イアリングorピアスの金具を接着したら完成!

その場でスグに、耳に飾ってお帰りの方もいらっしゃいました。

「水引」が身近になったワークショップでした。

ご参加いただいた皆様、村田先生、運営スタッフの方々、ありがとうございました。

村田 繭衣 Mai Murata

URL:http://www.ram-works.com

神奈川県生まれ。

東京藝術大学美術学部彫金専攻卒業。

“おめでとう”、“ありがとう”の気持ちをもっとおシャレに伝えられるような、水引きを使用したデザインアイテムを制作・販売するブランド 「OTUTUMI」(おつつみ)を2011年からスタート。https://www.ram-works.com/otutumi

百貨店や、ヨガスタジオ、シェア工房、お教室など場所を問わず、ワークショップを開催。

彫金、七宝などの伝統工芸にも興味を持ち職人とコラボレーションしてプロダクトアイテムを開発。

現在子育てと仕事の両立を目指し奮闘中。

このイベントは終了いたしました。ご来場の皆様まことに有難うございました。

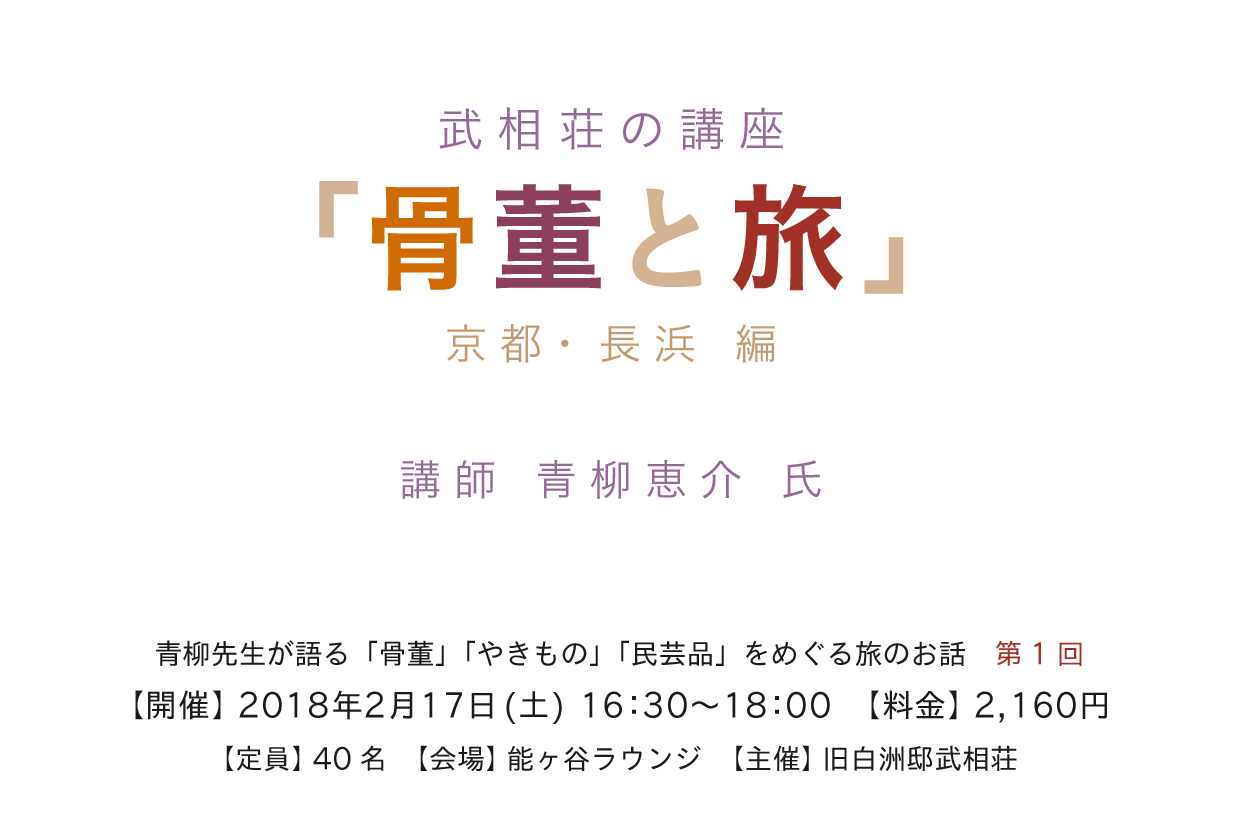

白洲正子とも日本を旅し、古美術評論家としては、様々な舞台で活躍されている青柳恵介さん。

武相荘でもこれまでに、骨董談義や、お能への誘いの会と、度々出演いただいております。

2018年、氏の新しい講演会が武相荘はじまります。題して「骨董と旅」。日本各地の旅と、骨董・やきもの・民芸品を取り上げて、楽しくめずらしいお話を聞かせてくださいます。

第1回は「京都・長浜」編。氏の著書「民芸買物紀行」では日本中を回りながらも、登場していないこの地域。どんな旅を経験されたのか、どんないいモノを発見されたのか、お話が今から楽しみです。どうぞご期待ください。(お申し込みは、下記より)

※受付・料金のお支払いは開始10分前までにチケット売場にてお済ませください。

イベントご参加の方は窓口にて受付をされる際にお申し出ください。

講座終了後ディナーをご希望の方は、直接レストランへご予約下さい(TEL.042-708-8633)。「イベント参加者」とお申し出下さるとスムーズです。ディナーメニューはこちら

お申し込み後、万が一キャンセルの場合には開催1週間前までに必ずご連絡ください。

古美術評論家。「五蘊会」会長。

1950年生まれ。東京都出身。

成城大学大学院博士課程修了。専門は国文学。古美術評論家。成城学園教育研究所、成城大学、東京海洋大学の講師を務めた。

著書に「風の男 白洲次郎」(新潮社 1997)、「骨董屋という仕事」(平凡社 2007)、「白洲次郎と白洲正子―乱世に生きた二人―」(新潮社 2008)などがある。

写真:新潮社刊「古伊万里 磁器のパラダイス」より

〈植物にとっての鉢。鉢にとっての植物。鉢合わせした植物を育てながら、自分も少しずつ変わっていくような、小さなgardenがあっても良いと思うこの頃です。〉

と語るのは今回の講師、北住拓也氏。6年程前から武相荘の庭、植物全般をお任せしています。

千駄木にお住まいの彼は、奥様で植物のための器を主に制作する陶芸作家出口絵衣子氏と、毎年秋に開催される地元イベント「芸工展」に参加し、鉢植えのワークショップを行っています。

講師のお話をヒントに、植物と鉢を選んで植え込みます。あなたの小さなgardenをつくるワークショップです。

《2007》

《2007》

《様々な鉢をご用意いただきます》

※受付・料金のお支払いは開始10分前までにチケット売場にてお済ませください。

イベントご参加の方は窓口にて受付をされる際にお申し出ください。

少人数でのワークショップとなります。

お申し込み後のキャンセルは出来る限りご遠慮お願いします。

1971年 東京生まれ

信州大学経済学部中退後、松本で園芸、造園会社に勤務。その後、東京でインドアグリーン、園芸会社に勤務。

2008年 フリーランスとなり植物の仕事を続ける。

樹木医、飯島貞夫氏にお世話になる。

牧野植物同好会会員

一級造園技能士

1976年 大阪生まれ

1999年 近畿大学文芸学部芸術学科卒業

滋賀県 陶芸の森 スタジオアーティストとして滞在制作

2000年 和歌山に仕事場をもつ

2001年 信楽に仕事場を移す

2004年 益子に仕事場を移す

2007年 東京 千駄木に仕事場を移す

《ねはち+トキワシノブ》

正門へと続く道に、こぼれるように咲いているのは萩です。ところどころ桃色の花も見えます。

花のつき方が面白い。名前も面白い、カラスノゴマ。

正門の後ろの蛇口を囲むように、紫の花はヤブラン、赤いミズヒキはあちこちで咲いています。

レストランテラスの前に少しだけ咲いているのはルコウソウ。

曇りがちの日、しっとりとした武相荘です。

「クラッシックカーを楽しむ会2017」のフォトレポートです。

2017年9月10日開催(武相荘の倶楽部メンバー限定イベント)

倶楽部メンバーと牧山夫妻で、埼玉県加須市にあるワクイ・ミュージアムを訪問しました。

屋外で迎えてくれたのは、白洲次郎のベントレーと吉田茂のロールスロイス。

館長の涌井清春さん自ら、ご自身とワクイ・ミュージアムについてご紹介下さいました。

——EV、自動運転と、クルマの在り方が大きな転換期を迎えているが、

先人たちの思いと力が結集したクルマは、世界にとっても文化そのもので

継承していかなかければならないもの。—— 涌井さんの熱い気持ちが伝わってきました。

白洲次郎のベントレーは、涌井さんが日本にあるべき車の一つとして、

英国にあったオーナーとの約10ヶ月に及ぶ交渉の末ついに入手された車です。

そのご縁が、今回のイベントにつながっています。

さてさて、時間はちょうどお昼時となり、まずは腹ごしらえとなりました。

涌井さん行きつけのお店から、天ぷらうどんをご用意くださいました!

うどんは加須の名物なんですね。

うどんも天ぷらも小麦の風味が上質〜とっても美味しくいただきました。

デザートは、旬を迎えたばかりの葡萄を頂きました。

ゆっくり食事をいただいてから、そろそろ行きますか、という感じで見学開始です。

「今日はどこからでも自由に見てください」ということでしたが

スタートに、次郎のベントレーに、エンジンをかけて下さいました。

こ気味良いエンジン音。

時代がふわっと、当時に戻ったような錯覚を覚えます。

見た目にも十分美しいクラッシックカーですが、やはりエンジンがかかると印象がちがいます。

1924年製で“635”のシャーシナンバーを持つこのベントレーは、英国滞在中の白洲次郎の相棒となり、次郎の帰国後はベントレー・ドライバーズ・クラブのメンバーに引き継がれ、戦後ボディーとエンジンの改修がされていますが、ナンバーXT7471とステアリングは白洲次郎が愛用していた当時のままだそうです。

ワクイ・ミュージアムのクルマは、基本的にすべてエンジンかかる状態

クルマとして最高のコンディションが保たれているそうです。

場所を移動して「HERITAGE」へ。

ヘリテージには、次のオーナーを待つ車がピカピカに磨き上げられて並んでいます。

異国情緒もあり、どこか港のような雰囲気を感じました。

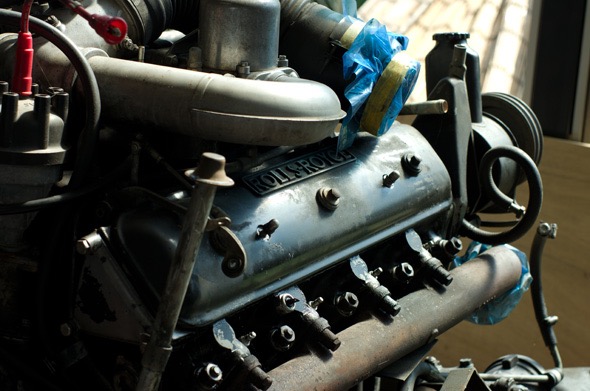

「FACTORY」は、メカニックから塗装、内装まで、超一流の技術者が集う匠の仕事場です。高度なメンテナンスが必要なクラッシックカーを扱うワクイ・ミュージアムには欠かせない施設です。

作業の現場が拝見できるようになっていて、今日は特別にご案内もして下さいました。

こちらはメンテナンス中でしょうか、ロールスロイスのエンジン。

人の手で作られているからか、とても有機的な印象がありました。

こちらは、今新たに取り組み中のプロジェクトの様子です。

外装を再現するのに、木枠を組んで、金属を叩いて、一から作る工程をお聞かせくださいました。

次回は完成系を拝見できるでしょうか?ものすごく楽しみです。

見学の最後は、あらためてMUSEUM へ。

ミュージアムには世界的な名車の数々が数十台並びます。

左側グリーンのベントレーは、1928年ル・マン優勝車「オールド・マザー・ガン」

こちらは、グラバー製ベントレー Rタイプ ドロップヘッドクーペ

晴天にひときわ美しく輝いています。

涌井さんが、1992年に購入して、丸3年の月日をかけフルレストアしたというクルマです。

先人の魂が宿るクルマたち、そしてそれを生かし続けているワクイ・ミュージアムの心意気を感じる会でした。

涌井さん、スタッフの皆々様、今回も大変お世話になり有難うございました。

ワクイ・ミュージアムの詳しい情報は下記より。車好きの方へはいわずもがな、

美術や骨董がお好きな方も、ぜひ一度この世界を体験して欲しいと思います。

http://www.wakuimuseum.com/

このイベントは終了いたしました。ご来場の皆様まことに有難うございました。

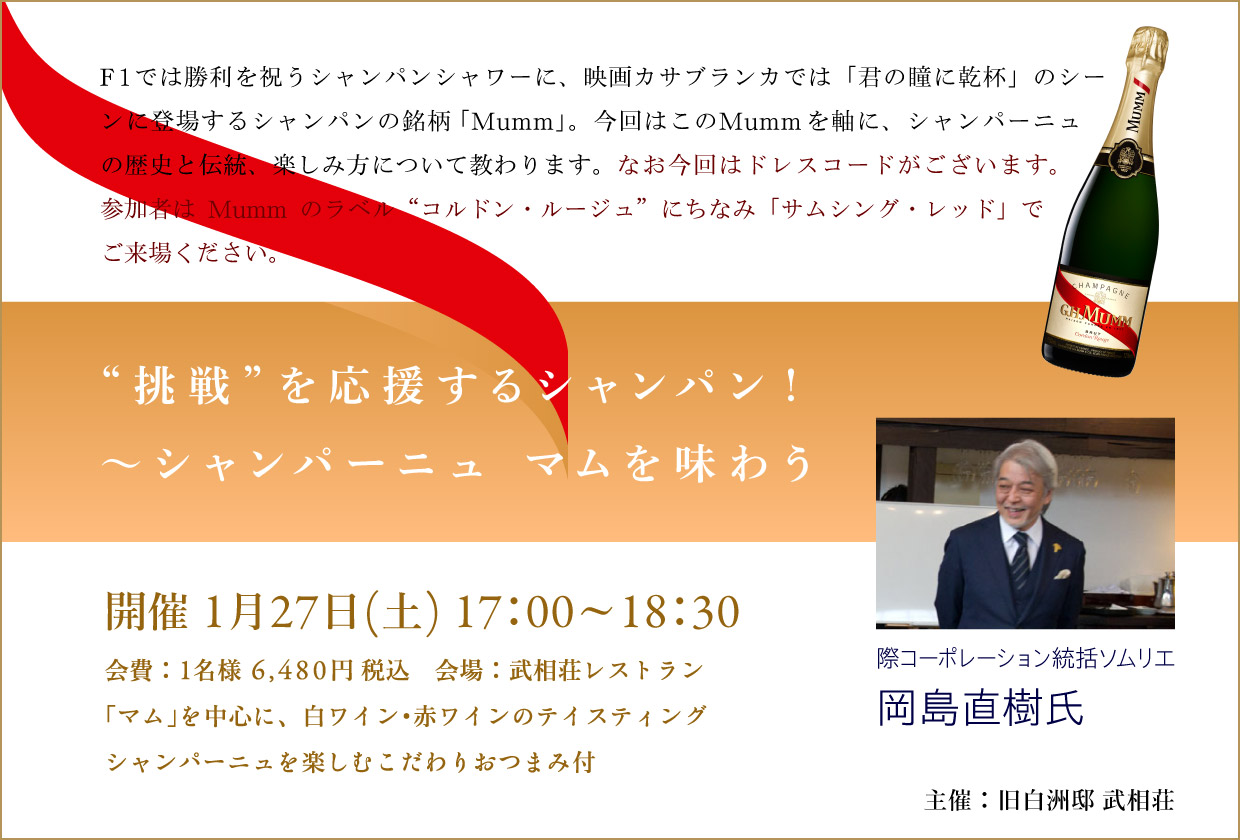

地域と結びつけて、ワインを楽しく美味しく学べる岡島直樹さんのワイン講座

第4回の主題は、シャンパーニュ マム。

マムは2015年までF1でシャンパンシャワーをしていた銘柄で、映画カサブランカで「君の瞳に乾杯」したシャンパンだそうです。このマムを中心に、シャンパーニュの伝統や楽しみ方について岡島さんに教わります。

尚今回はドレスコードありです。マムのラベル“コルドン・ルージュ”にちなんで「サムシング・レッド」でご参加ください。

試飲は、主役のマムはもちろん、関連する白ワイン・赤ワインが出ます。ワインを楽しむおつまみにもご期待ください。

講座終了後、希望者には特別ディナーもご用意いたします。

夜の武相荘を心ゆくまでお楽しみください。

(前回のレポートはこちら)

お申し込みは下記から。初めての方もぜひお気軽にご参加下さい。

岡島直樹 氏 プロフィール

1956年9月18日生まれ

高校入学する春休みにアルバイトとして飲食業に従事し、いつの間にか本業となる。フランス パリ、リヨンにてコックとして修行、イタリア プーリアでイタリア料理を修行も、コックとしての才能に見切りを付け、酒好きも手伝っていつしかソムリエの道へ。

日経レストラン第一回メニューグランプリ入賞1999年首都圏最優秀ソムリエ受賞。サントリーワインスクール、赤土ワインスクール、鶴見大学オープンカレッジ等で講師を務める。現在、際コーポレーション統括ソムリエとして活躍中!

Copyright © G.H. Mumm 2017