岡島直樹さんのワイン講座第3回を、2017年7月22日(土)に開催致しました。

〜岡島さんのプロフィールはこちら〜

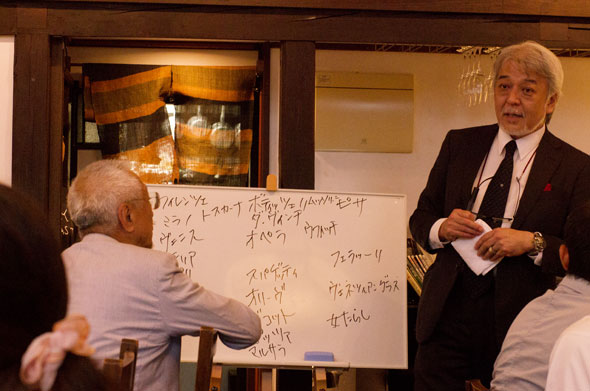

写真は、参加者一人一人が答えたイタリアのイメージ。

今回はイタリアワインを楽しむ会でした。

「イタリア料理店、イタリアの食材、ファッション、車・・・と、

今や日本にはイタリアのものが溢れ、大変馴染み深いように感じますが、

日本とイタリアの交流というのは、それほど歴史があるわけじゃないんです。

パスタ。ナポリタンというのがあります。本場にこのメニューはありませんが、

アメリカを通して入ってきたイタリア文化。

日本にはそういうところから馴染んでいった。

数十年前、本格的なパスタを出すと逆に、なんだこりゃ?と言われたものです。」

では実際のイタリアとは?

人懐っこい人々、オシャレだけど雑然とした街。

お母さんは息子の靴下にまでアイロンをかける「マンマ・ミーア!」の国。

楽しいエピソードから、貿易・経済とワインの関わりまで

お話はどんどん広がっていきました。

・・・

そして、お待ちかねテイスティングは、

スパークリングワインを開ける音に耳をすましながらスタート。

解説に耳を傾けながら、白と赤、数種を味わっていきます。

おつまみはこちら。

新鮮なケイパーが印象的な魚介のマリネ、生ハムに隠れたひよこ豆、

柔らかく煮込まれたトリッパ。本当においしい…トスカーナ気分が盛り上がります。

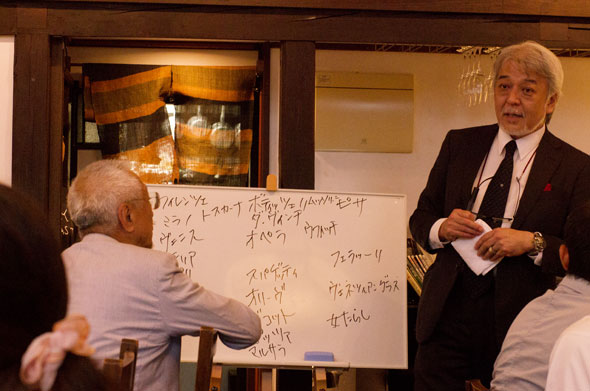

ワインを持った岡島さんが、まわってくると

テーブルに花が咲いていくようです。マジック。

今回も美味しく楽しく、ワインの楽しみが広がる、講座でした。

ちなみに、次回もやろうよ!という流れになっています。

秋頃、詳細決まりましたら、武相荘ホームページでご案内致します。

ワイン好きの方はもちろん、ベテランソムリエ岡島さんのマジックに触れてみたい方、ぜひぜひご注目ください。