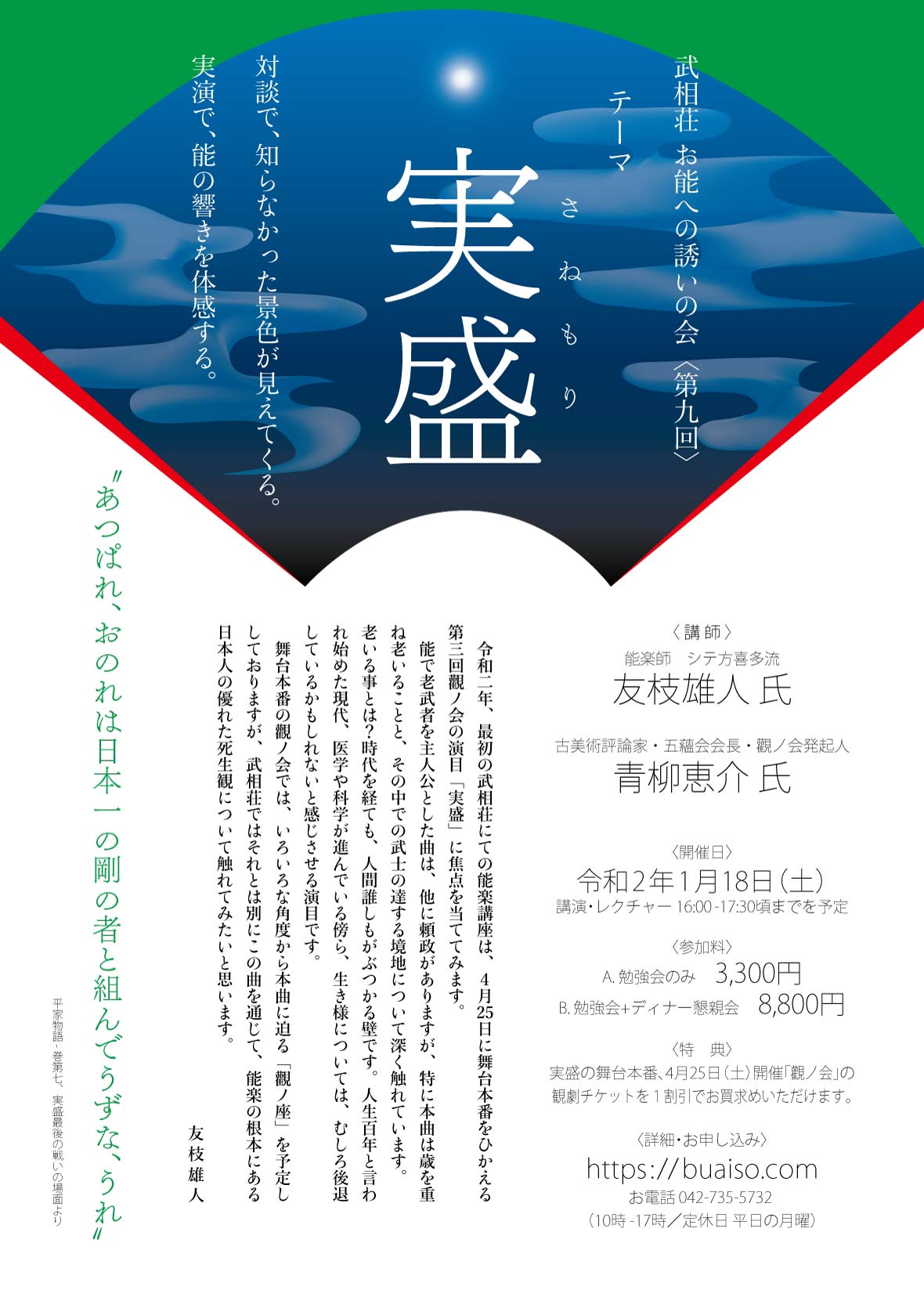

2019年11月19日 1月18日(土)開催 〈第9回〉お能への誘いの会「実盛」

舞台本番の開催延期につきまして

新型コロナウイルス感染拡大への諸般の状況を鑑みて、舞台本番の日程が延期となっております。チケット代金返金等を含む対応につきましては下記リンク先より、友枝雄人さんの公式HPをご確認お願いいたします。

このイベントは終了いたしました。ご来場の皆様まことに有難うございました。今後のイベント予定は当ウェブサイトのほか、Instagram、Facebook でもお届けしています。

お能を知りたい、体験したい、という方に絶対おすすめの武相荘の能楽講座。

第9回のテーマは「実盛」です。

源平の時代、「篠原の戦い」に圧勝した木曾義仲の軍勢にあって、配下の手塚太郎光盛は、死闘の末に討ち取った不思議な武将について、大将の義仲に次のように知らせたといいます。

「光盛こそ奇異の曲者組んで討つて候へ。侍かと見候へば、錦の直垂を着て候ふ。大将軍かと見候へば、続く勢も候はず。名乗れ、名乗れと責め候ひつれども、ついに名乗り候はず。声は坂東声で候ひつる。」

——平家物語

総崩れとなった平氏のなかでたった一騎退くことなく、その実、七十歳を超えた身でありながら後世に伝えられる見事な戦いぶりを見せ、ついに最後を遂げたこの武将こそ能「実盛」の主人公である齊藤別当実盛です。

武相荘お能への誘いの会〈第9回〉

今回の講師は、4月25日に「実盛」の舞台本番を控える能楽師シテ方喜多流の友枝雄人さんと、古美術評論家・国文学者の青柳恵介さんのお二人です。

今まさに「実盛」に取り組んでおられる友枝雄人さん、今回の講座では古来の日本人の優れた死生観について触れてみたいとメッセージくださいました。

能で老武者を主人公とした曲は、他に頼政がありますが、特に本曲は歳を重ね老いることと、その中での武士の達する境地について深く触れています。老いる事とは?時代を経ても、人間誰しもがぶつかる壁です。人生百年と言われ始めた現代、医学や科学が進んでいる傍ら、生き様については、むしろ後退しているかもしれないと感じさせる演目です。

友枝雄人

舞台本番の觀ノ会では、いろいろな角度から本曲に迫る「觀ノ座」を予定ししておりますが、武相荘ではそれとは別にこの曲を通じて、能楽の根本にある日本人の優れた死生観について触れてみたいと思います。

ものがたりの解説と司会進行は青柳恵介さん、古の世界へのナビゲーターです。今回は実盛が生きた源平の時代と、そこから230年を過ぎた室町時代に世阿弥が謡曲「実盛」を描いた背景について、立体的に紐解いてくださいます。

一期一会の芸術である能の楽しみ、ぐっと深める勉強会です。初めての方もぜひ奮ってご参加ください。

勉強会終了後には、講師を囲んでのディナー懇親会も開催します(希望者)。

お酒が入ってリラックスした講師陣とのお話しも楽しみです。

席に限りがございますので、ご興味がおありの方はどうぞお早めにお申し込みください。

以前開催のレポートもご参照ください。「山姥」の回、「井筒」の回、「野宮」の回

〈開催日時・会場〉

- 2020年1月18日(土) 16:00-17:30開催 武相荘 能ヶ谷ラウンジ

※15分前までにショップ窓口にて受付をお済ませください

〈参加費〉

- 勉強会のみ —— 3,300円(税込)

- 勉強会 + ディナー懇親会 —— 8,800円(税込)

※懇親会は武相荘レストランにて開催(お食事代・ドリンク代込)

勉強会終了後18時〜20時ごろまでを予定

〈特典〉

- 観劇チケット購入優待

※勉強会にご参加の方は4月25日(土)開催、觀ノ会第三回公演「実盛~さぶらふ さだめ~」の観劇チケットを1割引にてご購入いただけます。購入をご希望の方は、本会のお申込み時に席の種類と枚数をご指定ください。当イベント受付時のお引き渡しとなります。

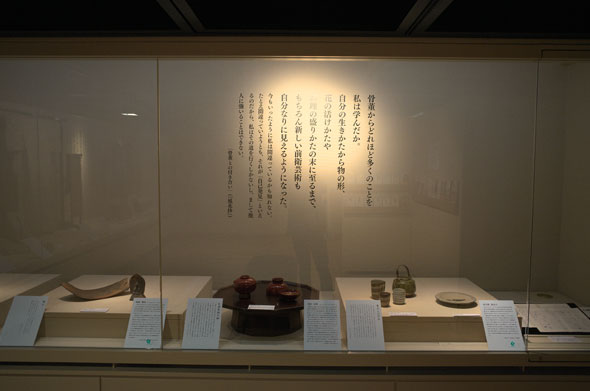

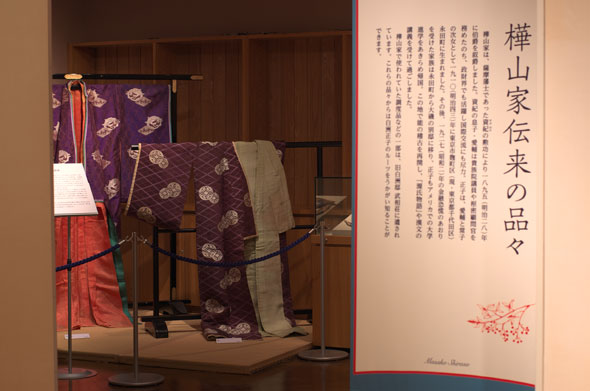

- 武相荘ミュージアム観覧チケット2割引

※当イベントご参加の方/当日に限り有効/ご希望の方はショップ窓口にてお申し付けください。尚、ミュージアムは17時閉館となります為、ご観覧はイベント開催前のお時間をご予定ください。

〈お申し込み〉

- 定員に達したため、お申し込みは締め切りとなりました(1月7日)。ご参加の皆さまどうぞお楽しみに。