新型コロナウィルス感染拡大の影響があり、

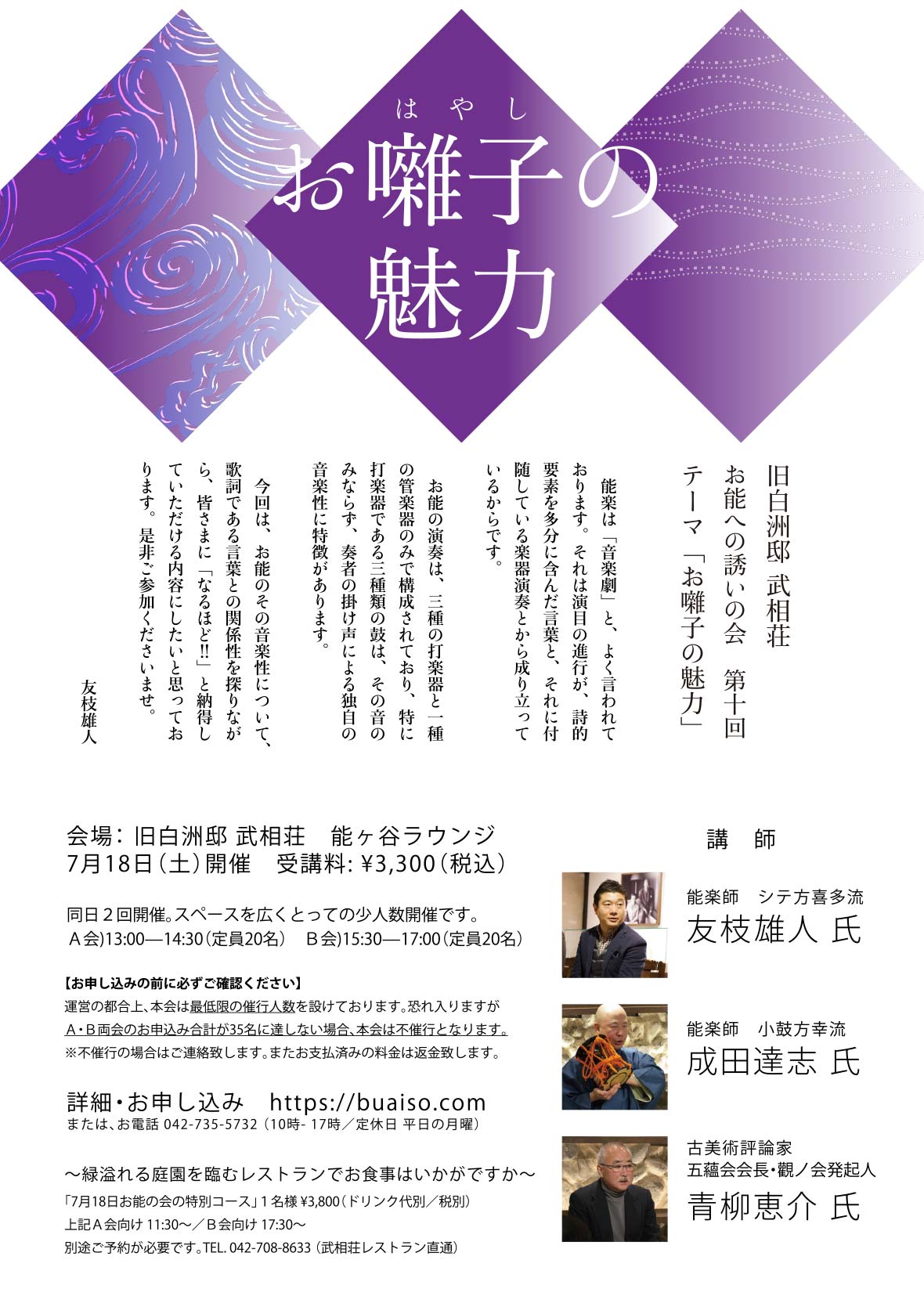

左から、青柳恵介氏、友枝雄人氏、成田達志氏 2020年7月18日(土)開催 第10回 武相荘お能への誘いの会「お囃子の魅力」

芸能における「息」

〈青柳〉

過去、お二人が共にされた舞台で「道成寺」、乱拍子という場面がありますが、

少し話はそれますが、以前オイストラフとオボーリンのクロイツウェルソナタ、二人の名演奏家の共演を聞いた時にも、同じように感じたことがありました。

さて。今回のテーマはお囃子です。

〈友枝〉

一方、能楽の中には素謡(すうたい)というのがあり、我々シテ方にとっては一番最初の大事な稽古です。先ず、自分の謡い方、息の使い方、というのを身につけなければならない。

〈成田〉

今、シテ方の修行のお話がありましたが、我々、鼓方が師匠に最初に言われるのは、

今日は楽譜――囃子では「手つけ」と言うんですが、みなさんの手元にお配りしていますので、後で一緒に演奏してみましょう。

〈青柳〉

〈成田〉

お能というのは、全体としてはものがたりのある「語り芸」。だから先ほど友枝さんが言われた、シテ方の稽古が囃子に合わせないというのは、シテ方が囃子にひっぱられないというのは、筋が通っている。

私は子どもの頃はピアノなど西洋音楽もいろいろやってきましたが、七五調というのは日本人が体の芯で捉えることができるような、心地よい、リズムだと思います。

〈友枝〉

これは体験しないと分からないことだと思うんですが、

〈青柳〉

〈成田〉

我々、たとえば20代の、若い修行の中でベテランの大先生の舞台に合わせられることがある。

息、こみ、を共有する。

〈青柳〉

〈友枝〉

〈青柳〉

*七五調の拍子に忠実な演奏と、友枝さんの息での演奏を、比べてお聞かせ下さいました

こちらは、1部と2部の間、武相荘を背景とした撮影の様子 〈友枝〉

幸流の小鼓、実践講座

後半は成田達志さんによる幸流の小鼓、体験講座が行われました。

〈成田〉

レポートは以上となります。

シテ方が身につける自分の息、鼓方の寸分たがわぬ音楽、五七調と八拍子、息とこみのお話。・・・次からの観劇が一層楽しみになりました。