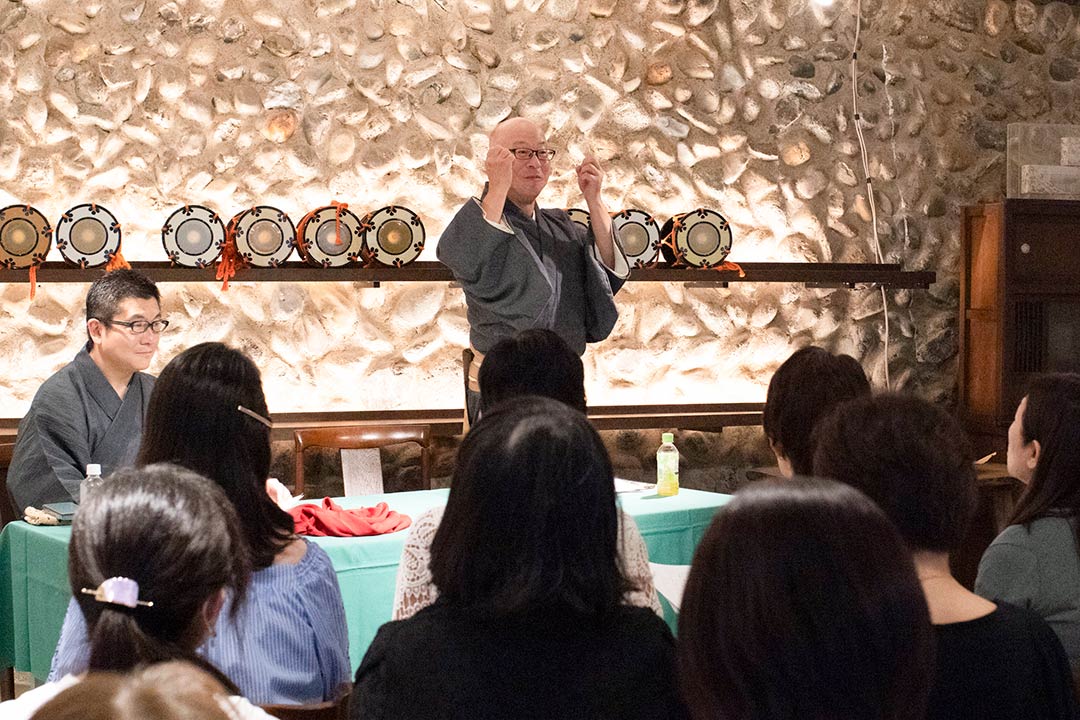

第16回お能への誘いの会「朝長」を2024年8月10日(土)に開催いたしました。

講師は、8月末にセルリアンタワー能楽堂でこの「朝長」舞台本番に挑まれる、主人公を舞うシテ方の友枝雄人氏と、小鼓方の成田達志氏のお二人です。

難しい曲で、演じられることの少ないお能であるという「朝長」。

シテ方の友枝氏は、内容を深く知っていくにつれ、あらためてこの曲の難しさを知ることになったと、お話を始められました。

源朝長について(友枝雄人氏)

朝長は、源義朝の次男坊、保元の乱、平治の乱という当時の世界を大きく変えた戦の果てに、結果的には16歳で散る。

武家の社会が到来するきっかけとなった2つの大きな戦い、先にあった「保元の乱」——これは後白河天皇と崇徳上皇の戦いでもあったが、この戦では、源氏を率いる義朝は、平清盛とともに後白河天皇側あって勝利をおさめ、崇徳上皇を流した。

しかし続く平治の乱で、義朝は散々に打ちのめされる。二条天皇に味方し官軍となった清盛に対し、平家の本拠地であった六波羅に挑むが大崩れ、ほとんど刃が立たず、再起に望みをかけて東国へ落ちていく。

能「朝長」の舞台となっているのは大垣の青墓(岐阜県)、ここは中山道の分岐点にあり宿場町になっていた。青墓は義朝の父(為義)の頃から定宿としてきた所でもあり、ここを取り仕切る女長者は義朝の愛人でもあった。

京都から逃げ落ちた義朝の一団は、途中で青墓に逃げ込んだ。散々に負けて、ここへたどり着いたときには既に4,5騎になっていた。史実では、義平・朝長・頼朝の兄弟、義隆(義朝の叔父)、鎌田政清(家臣)。

この時、朝長は膝を射抜かれていて歩けない状態。乗替え(別の馬への乗り換え)してなんとか青墓へ辿り着いたが、ここからお前は信濃を目指せと言われる。しかし雪の中を進むことができず、引き返してきてしまう。義朝からは「頼朝(途中で別れた)と比べ、情けないやつだ」となど言われる。

源頼朝のことを言うと、朝長は頼朝の兄ではあるが異母兄で、兄弟であっても出自が違う。頼朝の母は熱田神宮の大宮司の娘で、幼少の頃から扱いも違った。そういうこともあった。

青墓に戻ったその夜、朝長は義朝に「足手まといになるから殺してくれ」と言う。

それを聞いた宿の女たちは驚いて義朝を止めるが、夜になって、

朝長は、皆が寝静まった夜半に父を押して、死ぬ。

——史実ではそう伝わっている。

しかし、元雅は、能曲の中では史実と設定を変えていて、4人で訪れた。自ら命をたった。としている。能をずうっと見ていくと、元雅が、朝長の死に焦点を当てたとき、そのように設定を変えたのは、非常に巧みだと感じる。

観世元雅の能(友枝雄人氏)

——ここからは、謡本の一節を友枝氏にならって朗読しながら、能の世界観を感じていきました。

友枝:“次第”のところから、七五調で、朗読してみましょう。

——花の跡訪ふ松風や花の跡訪ふ松風や雪にも恨なるらん——

能楽堂で「花」と出てきたら桜と思って下さい。他の花は例えば「菊」など固有名詞で登場します。また通常は花の後「雪」が出てくると花吹雪、散る桜のイメージですが、この場合は松風を挟んでいるので、本当の雪を表現しています。

——これは青墓の長者にてさむらふ——

若い朝長の死を目撃して、心に深い傷を追った前シテ(前半の主人公)。

「長者」というのは宿場町全体の長を意味します。宿の主人とは格が違うので

この時点で、前シテの装束選びも方向性が出て来ます。それなりの裕福な。

——人の歎を身の上にかかる涙の雨とのみ——

各所に元雅らしい、能ならではの言葉の綾織で、シテの心理状況をかたち作っていると思います。しかし、こういった言葉をこと細かに理解しなくとも、言葉が織りなす“音”が悲しみを伝えてくる、舞台の空間が悲しみの感情で満たされていくのが感じられると思います。

——雪のうち春は来にけり鶯の春は来にけり鶯の凍れる涙今ははや——

これは古今和歌集にある二条后・藤原高子の歌、本来、明るいイメージの歌なんです。元雅は「凍れる涙」だけのために、ここに引いている。どんな感じがするでしょうか。

こういう部分が非常に美しい、元雅の真骨頂だと思います。

現代に重なるテーマ

友枝氏:

朝長は前シテ(青墓の女長者)の語りが、数あるお能の中でもダントツに長くて。本当に挑戦を断念しそうになったほど。しかしこの、女長者が露骨に見ざるを得なかった、朝長の凄惨な死、それを語るシーンに非常な重みがある。

冒頭の話に戻って、自分自身、今どうしてこの曲が気になるのかな?と考えてみると、やはり「死」というもの。死から疎遠になっている(現代の)我々には、死について、よく考える機会が必要ではないか。この曲の中心とも言える、前シテの語り。それと向き合った時に、この曲に取り組むべきなのかなと思った。

面(オモテ)について。朝長と同じように若武者が主人公となる能では「十六」という面が使われる。これはエクボがあって、お歯黒を塗ってあったり、愛らしさの残っている面。しかし朝長では十六は使わず「中将」(成人した男)を使う。ここにも意味がある。

史実では、朝長の死後、青墓を出た義朝は、お共の鎌田政清の、この舅(長田忠致)を頼って知多半島まで辿り着くが、長田父子の裏切りに遭い、あえなく命を落としている。——考えてみれば、その後の平家の滅亡も、最後は九州に加勢を頼んだところを、緒方氏の裏切りで滅びている。

世阿弥や元雅の能は、繰り返される世の虚しさを暗示して、無常観を世に訴えようとしたのではないかと思う。でなければ僕(友枝氏)が、700年を超えて今ここで謡っていないと思う。

成田氏:

この曲は、ほんとに難しい曲・難しすぎて、江戸時代には殆ど演能されていなくて、謡われているだけの時期があった。

そして2時間の大曲で、雄人さんのお話にもあったように、語りの部分が長い。

舞の型が得意な雄人さんが、よくこの曲を選んだな? と思っていたが、今回のお話を聞いて、よく分かった。

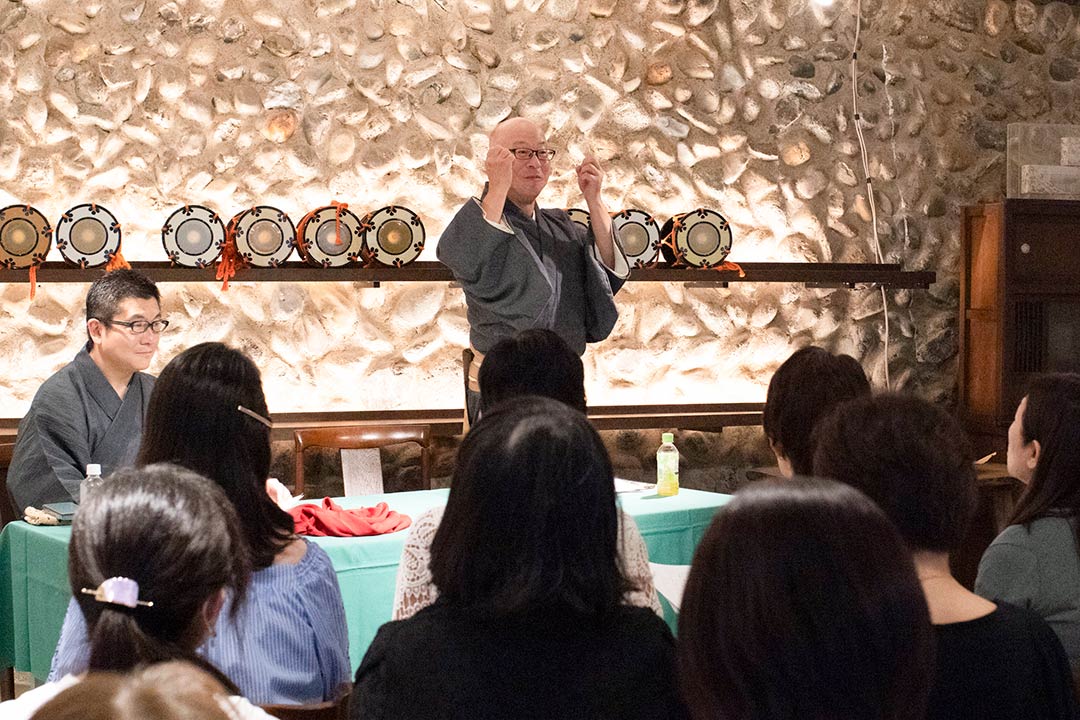

小鼓体験ワークショップ・能のリズムを体験!

(成田達志氏)

「小鼓というのは、音を出すのが本当に難しい。」

初めて見る小鼓の縦書きの楽譜を睨みながら、本物の小鼓も触らせていただく、本格ワークショップ。

小鼓の体験をしたら、つぎは楽譜を見ながらの演奏です。

能楽のリズムは、日本人ならどこか懐かしい響きもありつつ、やっぱり難しい!

「まだまだ声が小さいよ」と、成田先生の軽妙なトークに乗せられて(教えられて)20分以上の集中稽古。最後のころには参加者の皆さん、ヨ〜、ホー、の声も様になってきておりました。

難しいと思われがちなお能ですが、お二人の能楽講座を体験すると、自分ならではの興味の糸口を掴めた気がしました。また能を通して、日本の風土や感性について知ることが非常に多く、今後もたくさんの皆さんに能の楽しみを知っていただけたらと思った回でした。

舞台本番が非常に楽しみです。

2024年8月31日(土)五蘊会 友枝雄人「朝長」

武相荘 お能への誘いの会 次回開催もどうぞお楽しみに。

(最新情報は当ウェブサイトおよび、Facebookでお知らせいたします。)