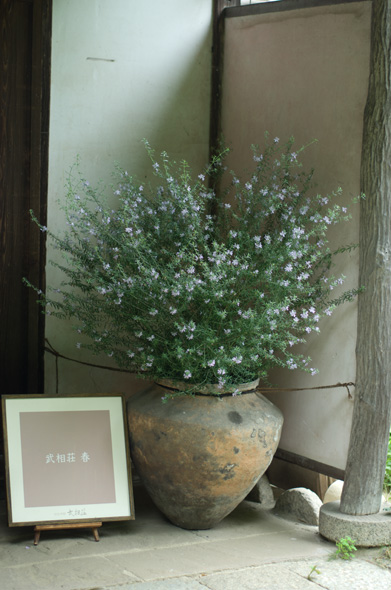

2017年8月6日(日)に武相荘で開催致しました、お能への誘いの会「野宮」のレポートです。

出演者

能楽師 シテ方喜多流 友枝雄人氏

能楽師 小鼓方幸流 成田達志氏

解説・司会 青柳恵介氏

—

1. ものがたり

青柳先生の解説をもとにご紹介

野宮(ののみや)の主人公は六条御息所(ろくじょうのみやすどころ)という女性ですが、源氏物語の登場人物です。

お能では下じきになる物語を「本説」と言いますが

野宮は、源氏物語の賢木(さかき)の巻と、その前の刊である葵の巻を本説にしています。

源氏物語のお話は二巻ずつワンペアとなっていることがままあり、この葵と賢木もペアとなっています。

舞台となるのは、京都の嵯峨野、

野原と森があるだけで何もないような場所です。

しかし昔、ここには野宮という館が建っていました。

源氏物語の時代、都から伊勢神宮へ皇族女性を派遣する「斎宮」という制度があったのですが、

野宮は、この斎宮に選ばれた女性が伊勢へ下る前に一定期間を過ごし、

身を清め、また斎宮としての教養を身につけるところでした。

ですが、謡曲「野宮」が舞台とする時代(室町時代)には、すでにこの斎宮は無くなっており

野宮も旧跡として名をとどめるばかりで、今はただの森になっています。

曲は、嵯峨野に見えるその森を一人の旅僧が訪ねていくところから始まります。

旅僧が森にたどり着いてみると、黒木の鳥居や小柴垣が整っており昔と変わらぬ様子です。

不思議に思いつつもお参りしていると、美しい女性がいて旅僧に話しかけます。

やがて、この人が実は六条御息所の化身であったことが分かります。

六条御息所という人は、源氏物語の中では

源氏が若いころの最初の方の恋人で、7歳年上の彼女です。

亡くなった前東宮の正妻であり身分も高く教養もある美しい人なのですが、

その分プライドも高く、源氏はそれが疎ましくなって足が遠のき疎遠になってきます。

葵の巻には「車争い」の場面があります。

六条御息所は、加茂の御禊(ごけい)という盛大なお祭りを見物に行った先で

源氏の正妻「葵の上」が乗る車と鉢合わせしてしまいます。

葵の上はこの時お腹に源氏の子を宿しています。権勢を誇る左大臣の娘でもある葵の上の

従者たちはひどい態度で、六条御息所の見物の邪魔をしてきます。

結局、六条御息所は加茂の御禊を見物できず、この時非常に口惜しい思いをします。

—曲の中で後シテはこの車に乗った設定で登場する—

この一件の後しばらくして、出産をひかえている葵の上の容体が悪くなりはじめます。

沢山の祈祷やお祓いが行われるのですが、

ただひとつの「物の怪」だけが、いくらお祓いしても葵の上から離れません。

ひとり葵の上を見守る源氏。その前に正体を現したのは、

まぎれもない六条御息所その人の生霊でした。

葵の上は安産はしたものの、ほどなくして亡くなってしまいます。

六条御息所は自分がしてしまったことを病んで、

折しも斎宮に選ばれていた自分の娘に同行し、京を離れる決意をします。

伊勢へ向かうために、野宮での潔斎生活に入るのです。

つぎの賢木の巻には、

源氏があらためて恋人を思い、野宮を訪ねた時の物語が描かれています。

秋も後半にさしかかった旧暦9月7日。旅立ちの日の直前でした。

源氏は榊の枝を贈り、歌を交わす二人ですが、この日、野宮で別れることとなります。

今まさに旅僧が野宮を訪れた日でもあります。

2. 鼎談・実演

ナビゲーター青柳恵介氏

(青柳先生は原作の源氏物語における秋の嵯峨野の表現に注目します。)

花も草もうら枯れて、松風がひどく吹き合わせ、物の音は絶え絶えに聞こえる…そう形容したあとでこれを『いと艶なり』と言っているんですね。『いと艶なり』…能の作者は源氏物語のこの感性にビビビ!と来たのではないかと思います。

シテ方 友枝雄人 氏

Q.野宮はどんな曲ですか?

曲の完成度が高い。

この曲の作者は、源氏物語の作者よりも源氏物語のことを理解していると思います。

Q.そこまで深く理解された上で、主役をどのように演じられますか?

実は、源氏物語自体を強く意識しすぎることは無いんです。

たとえば、後シテに『昔にかえる花の袖〜〜』と言って、六条御息所が昔の華やかだったころを思い出す場面があります。非常に感傷的な場面ですが、シテ方の訓練としては自分の感情を載せない。そういうことをやっているんです。

一挙手一投足決まっている『型』を表現することに徹することを大事にします。

野宮は『品』の高さが求められる曲です。どのような形であったとしてもシテ方の感情が入ってしまうと品が落ちる。

それでも舞っていると『こうなのかな…』という思いが萌芽して来ることがあります。

でもそれを出すとダメで、それをぐっと身の内におさめていくことなのかなと思う。

小鼓方 成田達志 氏

Q.囃子方である成田さんにとって、野宮はどんな曲ですか?

野宮が来ると、まず大変な曲が来たな、と思います。

昔から、井筒・野宮と言いまして、この二つがお能を代表する純愛物語なんですが、

井筒がしたたかに愛を貫くイメージがあるのに対して、野宮には弱い女性のイメージがある。

六条御息所は黒木の鳥居を結界として、そこを出ることが出来ない。

ここに彼女の弱さがあると思います。

さまよえる魂にもかかわらず、旅僧に『帰れ』と言っているところ…救ってほしいという心情であり、六条御息所らしさが出ている部分だと思う。

野宮は秋の曲ですが、秋でも初秋・仲秋・晩秋で感じが違って来ます、僕らは小鼓を稽古し始めた頃から—季節感の出し方—風情を出すんだ。と言われ稽古していっている。・・・なんて偉そうに言っているけど、出来てて言っているわけではないんですが(と笑いをとりつつ…)

序破急というが、野宮は後半に行くほどだんだん苦しくなってくるイメージがあります(これも打てたらいいな、なんですが笑…)でも暗いだけじゃなくてどこかに明るさもある。暗〜いだけだと、作品として成り立たないんだと思います。

謡と囃子の実演

序の舞の後半部分をお聞かせいただきました。

こうした中でお聞かせいただいた実演は一段と心に沁みるものがありました。

お能の深さ面白さに触れることができた素晴らしいイベント、レポートは以上です。

野宮の本番は、9月9日に喜多能楽堂(東京目黒駅近く)で開催されます。

(詳しい情報はこちら)

出演者の皆様、ご参加の皆様、誠に有難うございました。