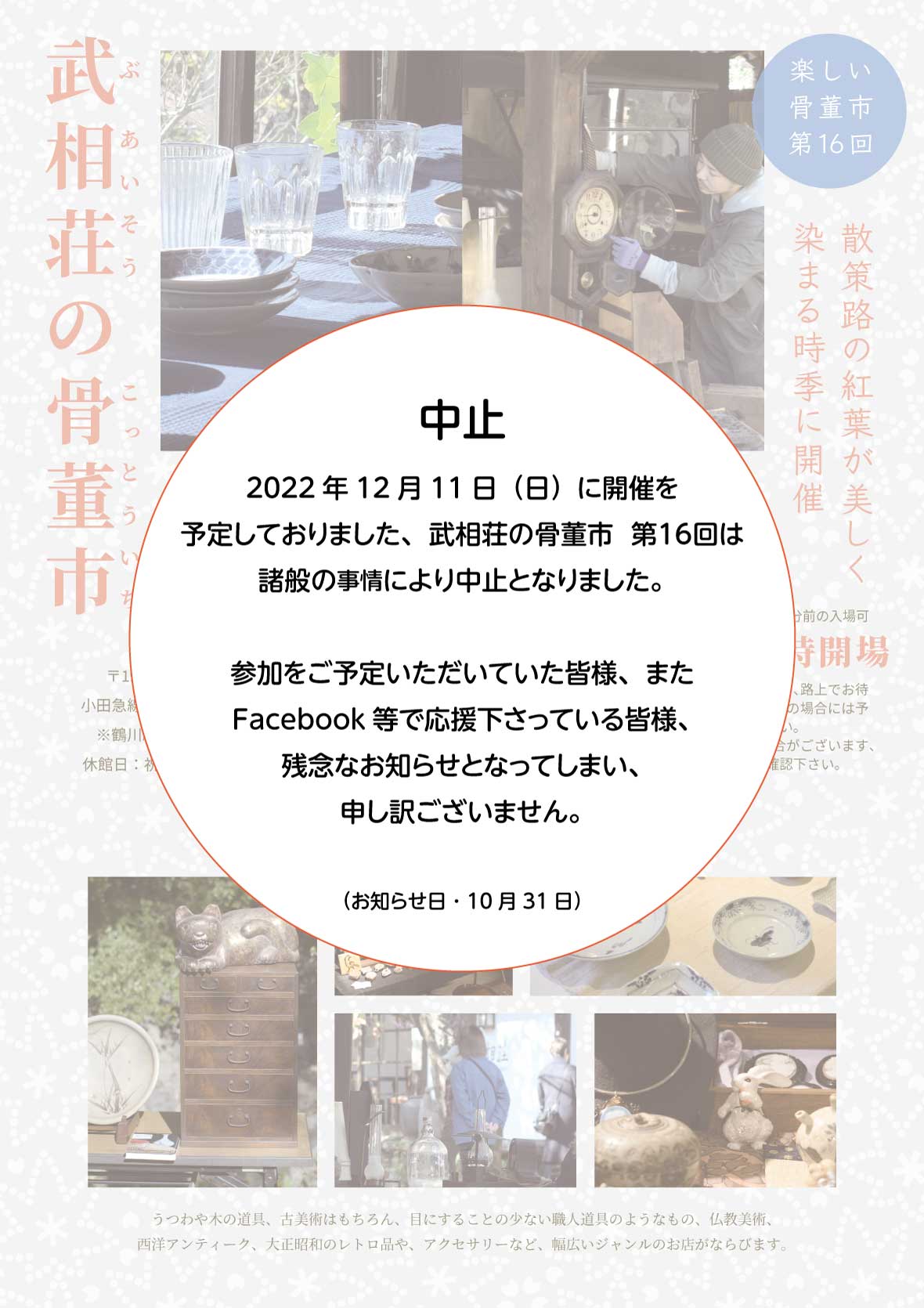

2022年10月18日更新[中止となりました] 武相荘の骨董市(第16回)

このイベントは終了いたしました。ご来場の皆様まことに有難うございました。今後のイベント予定は当ウェブサイトのほか、Instagram、Facebook でもお届けしています。

かつて白洲正子が選んだ「日本の百宝」のリストから、青柳恵介氏が毎回一点をテーマに取り上げ、楽しく詳しくお話をしてくださる講座シリーズ、第6回です。

——国宝「卯花墻」

文化庁ホームページの解説をめくると、制作年代は桃山時代、「志野随一の名碗として知られる。天正年間に大萱牟田洞で作られたものと推定され、志野の代表的名作として有名なものである。」とあります。

桃山時代は、織田信長が倒れ豊臣秀吉が天下を収めていた時代。大萱というのは美濃の地名で、信長や秀吉の地盤にあります。志野随一の名碗はここにあった古窯で作られたようです。

ところで、武相荘にある正子の所蔵品には桃山時代のものが多く、

たとえば「絵志野杯」「織部の五種の皿」「朱に十字文を抜いた染物」など、

どれもひときわ鋭い存在感を放っています。

中でも志野は、正子にとって特別な対象だったようです。

著作では、小林秀雄氏、青山二郎氏、荒川豊蔵氏達との交流とともに

志野の名品が、この上ないものとして描写されています。

その正子が、日本の百宝の一つに挙げた志野が、今回テーマの「卯花墻」です。

一体どのような茶碗なのでしょうか?

どんなエピソードを持つのでしょうか。

白洲正子とは、仕事でも、お酒の席でも親しかった青柳先生が、

また楽しくお話下さいます。

どうぞお楽しみに。

#卯花墻の写真:大正名器鑑 高橋義雄(高橋箒庵)編・第8編より

古美術評論家。五蘊会会長。觀ノ会発起人。

1950年生まれ。東京都出身。

成城大学大学院博士課程修了。専門は国文学。古美術評論家。成城学園教育研究所、成城大学、東京海洋大学の講師を務めた。

著書に「風の男 白洲次郎」(新潮社 1997)、「骨董屋という仕事」(平凡社 2007)、「白洲次郎と白洲正子―乱世に生きた二人―」(新潮社 2008)などがある。

会場にはウイルス対策を充分に施して開催致します。皆様におかれましても体調管理とマスクの着用をよろしくお願い致します。尚、次の場合、本会はキャンセルとなります。その場合にはご連絡の上払戻しを行います。 (1)参加応募が最少催行人数に満たない場合。 (2)新型コロナへのさらなる緊急対応が必要とされた場合。

このイベントは終了いたしました。ご来場の皆様まことに有難うございました。今後のイベント予定は当ウェブサイトのほか、Instagram、Facebook でもお届けしています。

鮮やかな撥使いで音を押し出す津軽三味線と、アクティブな打楽器から繊細な鳥のさえずりまで幅広い音を奏するパーカッションの協演の第二弾。今回はソロ演奏も交えながら、おなじみ津軽民謡“じょんがら節”からオリジナル曲“Minimum”、”蛍窓(新曲)”、”雨粒”など、豊かな音に包み込まれる約100分をお届けします!

三味線奏者。1993年生まれ。東京藝術大学音楽学部邦楽科卒業。

9歳で津軽三味線の音に感電。演奏活動は国内、海外問わず多数。2019年アルバムShamisen Tokyoリリース。2021年一般社団法人三味線表現協会設立、現代若手三味線奏者を集めた三味線公演Shamisen Collection2021を表参道ヒルズで開催、自作の三味線協奏曲ロイヤルチェンバーオーケストラと初演。2022年Shamisen Collection 2022-夏-をコットンクラブで開催。クロスオーバーで自由な発想を武器に現代の三味線の在り方を追求する。

パーカッショニスト。東京藝術大学音楽学部器楽科打楽器専攻卒業。これまでに打楽器を茶屋克彦、中山航介、藤本隆文、杉山智恵子の各氏に師事。LA SEÑAS、LA SEÑAS COLECTIVO、パノラマスティールオーケストラ、ゴーシュなど多数の楽団に所属。打楽器と自分自身を愛する音楽家。

会場にはウイルス対策を充分に施して開催致します。皆様におかれましても体調管理とマスクの着用をよろしくお願い致します。尚、次の場合、本会はキャンセルとなります。その場合にはご連絡の上払戻しを行います。 (1)参加応募が最少催行人数に満たない場合。 (2)新型コロナへのさらなる緊急対応が必要とされた場合。

このイベントは終了いたしました。ご来場の皆様まことに有難うございました。今後のイベント予定は当ウェブサイトのほか、Instagram、Facebook でもお届けしています。

酒造りの文化に触れ、日本酒と料理を楽しむ「蔵の会」

第2回の開催が決定いたしました! 酒舗まさるやさんとの共同開催です。

限定20席です、お酒好きの方どうぞ奮ってご参加ください。

「相模の酒・泉橋酒造」さんが、今年出来立て「しぼりたて」のお酒を中心に、こだわりのお酒をお持ちくださいます。日本酒と料理の組み合わせ5種を順番に味わっていただきます。

お話は、泉橋酒造の社長・橋場友一さん。会にあわせて駆けつけてくださいます。

伝統の酒造りのお話に、お酒の味も深まりそうです。

会場にはウイルス対策を充分に施して開催致します。皆様におかれましても体調管理や手指の消毒にご協力をお願い致します。

茅葺職人・相良育弥さんが、久しぶりに武相荘の講座にご登場くださいました。

素晴らしいお話でしたので、ここで一部をご紹介させていただきたいと思います。

開催日: 2022年9月25日(日)

「茅葺き」——自然環境に恵まれた日本では、古来地域ごとに身近な植物が、便利な屋根材/建築材として活用されてきました。アシ、ヨシ、ススキ(一部ではワラ、ササ等)等、その歴史は伊勢神宮の屋根などにも見られるように、軽く1000年以上あり、日本人の暮らしと共に長い時間を経て、技術は成熟し、洗練されて来ました。

——しかし、近代から高度経済成長期にかけ、茅葺にとって異変が起こります。

工業が国全体の主流産業になると、道路交通網が整備され、トラックなどの輸送手段なども充実し、それに伴い、人の暮らし方、家の建て方も変わって来ます。屋根材は近場で調達する必要がなくなり、輸送可能になった「瓦」や、大量生産され手軽な「トタン」等、葺替えという面倒の無い新しい建材に置き換えられていきます。同時に地域からは萱場や、近隣の人々が力をあわせて行う葺き替えという営みも消えていきました。

——日本では、茅葺きが置き去りにされる流れが著しかったといいます。一方で世界を見渡すと、特にヨーロッパでは日本ほどには途切れることなく茅葺きが一般的な建材としての地位を守り続けました。さらに近年では、地球温暖化による水面上昇の影響などが深刻なオランダなどで一層の活用が加速しています。(スライドでたくさんの事例をご紹介下さいました)

しかしここへ来て、SDGsなどの意識が全世界的なコンセンサスとなり、社会全体での対応が待ったなしになっている中で、とうとう日本国内でも「茅葺き」への注目が高まって来たのを感じるそうです。しかもその度合いは、相良さんが職人になってから「これまでこんなことは無かった」というレベルで、茅葺きに対する興味や問い合わせが次々に寄せられる状況にあるとのこと。

茅葺きが注目を浴びている背景として、第一には

「植物を刈って、葺いて、使い終わったら土に戻す」

という、この無駄のないサイクルがあります。

「たとえばヨシならば、刈ってあげることでまた生長するのですが、植物が成長する時にCO2を固定するのと同時に、根本に枯葉が溜まらず流れる水の水質浄化にもなるんです」

「屋根としての役目を終えた茅は、昔から畑に撒いたり竹藪に撒いたりしていたのですが、研究で有用な菌(拮抗菌)があり、土壌改良剤・肥料としても有用なことが判っています」

先ほどのオランダの事例を見ると、非常に大規模な公共施設が茅葺きと一体で美しくデザインされ、その建物を望む景観は自然や水とのつながりを感じさせるものでした。これまでの近代的ビルディングとは一線を画す、新しい未来を予感させるようなものになっています。

そして今、日本でも今までにはなかったアイデアや構想に基づき、

茅葺きを活用した建築物のプロジェクトが進行中だそうです。

(スライドでは実際に動き始めている事業のいくつかをご紹介下さいました)

都市部でも身近に茅葺きに触れる機会が増えそうで、なんだか喜ばしく思います。

——しかし一息入れて、相良さんは首を傾げます。

「何が大切なのか、今、大真面目に、考えないといけない。

僕ら職人は、これからの茅葺きが、どっちがわになるかの、分水嶺に立っている。」

現在の茅葺きの流行状況には、一つの落とし穴が存在しているといいます。

「実は、オランダで使われている茅は、90%が輸入品、最大の輸入先は中国です。

結局あれほどの大きな建物を茅で覆うとなると、自給は不可能で、茅葺きが広範囲に大規模に活用されることが、逆に茅の輸入を常態化してしまっています。」

そして同じことが今、日本でも起きかねないと、相良さんは危機感を込めて訴えます。

「すでに食料では自給率の問題のハンドリングが難しくなっているが、それと同じような面もある。」

「細かな点では、茅は国を超える際に植物検疫があり化学薬品で消毒されることになる。食品ではないので薬品の規制もゆるい中で、それを職人が素手で躊躇いなく触ってよいものなのか?という疑問もある。」

茅葺きが注目される中で、今までになかったような数、規模での注文が入り始めているが、

近代から失われ続けて来たことで今の日本には、茅も萱場も、職人の数も足りない。

これを無理に進めれば、大地や自然と人との好循環としての「営みとして茅葺き」は意味を失います。

「茅は、そもそも一年に一回収穫したら、また一年かけて伸びる。

自然のサイクルと共にあるもの。採れる量もおのずと決まっている。」

「突然大規模の建築物、発注が来ても、国産の茅で賄うことは不可能です。ではオランダのように輸入で対応すれば良いのか? 例えば中国産の茅を1000束欲しかったら、今ここでスマホで注文すれば、すぐ手に入るという状況は目の前にある、しかし・・・」

確かに普及は大事で、相良さん自身、長年テーマとして取り組んでこられました。茅葺きを日本中に知らしめるインパクトも欲しいが、やはり、地域の暮らしや自然のサイクルとともに有るのが「茅葺き」なのであって、SDGsの観点から見ても輸入に頼るようになれば本末転倒と言えます。

「今が分水嶺」と言われるように、現状は日本の茅葺はほとんど昔ながらの、国産の形を保てている状況にあるそうです。

それが、ここへ来ての盛り上がりを契機に、なし崩し的に、輸入の茅に頼るような構造になってしまうのを非常に危惧している。相良さんは、自分達職人が、発注者や設計者にもその点をよく伝えて「茅葺き」であることを大事にしなければならないと言います。

「見た目と構造だけが茅葺き、というのは受け容れ難い。」

確かに、大きなイベントで壮大な茅葺きを見たら、我々は感動するかもしれませんが、それがどこか遠くの国から来た茅で、身近な自然との結びつきが感じられないのであれば、他の素材と同じ、巷に溢れている他のコンテンツと同じように一時的な流行で消費されて終わりでは、せっかく若い人も取り組み始めた本来の「茅葺き」を壊しかねないと言えます。

「今、踏ん張りどころで。

環境と共にあるべきという意味で、最低限、国産でやり続けるべきだと感じていて、

その役割を果たしていきたいと思っている。」

茅葺きの現場で出会い、時に仕事を共にし、心を通わせて来た方々を「おじいちゃん、おばあちゃん達」と紹介する相良さん。日本の各地で、おじいちゃん、おばあちゃん達が先祖から受け継ぎ大切にしてきた、自然や農業とともにある「営みとしての茅葺き」を、どれだけ足掻いても、後世へ生かしていきたいと、しみじみ語られました。

「二、三年後にもし、相良、あん時あんなこと言いよったのに、輸入の茅使うとるやん! ってなってたら叱ってください。もう本日の参加費は全額、お返ししますんで…」

終始ユーモアたっぷりで、笑いも絶えないお話会でした。

茅葺き職人、相良育弥さん 今回も有り難うございました。

お話会のレポート、以上となります。

2022年9月11日(日)に開催いたしました「武相荘 落語の会」の様子です。

初めて開催した落語の会でした。

蒲田行進曲の出囃子とともに、米多朗師匠が登場!

最初のお噺しは「ちりとてちん」

二席目は「浜野矩随(はまののりゆき)」

ぐっとお話に引き込まれ、はっと息を呑むような瞬間も。

気が付けば夕暮れの武相荘でした。

米多朗師匠、そしてご参加の皆様、誠に有り難うございました。

次回開催も期待したいですね!

朝晩が涼しくなりました。

虫の声も鳥の囀りも、秋を感じさせます。

瓦門の向こう側、門の3倍はあろうかという大木は、

隣の駅「柿生」地名の由来にもなった

禅寺丸柿(ぜんじまるがき)の樹です。

実が色づいてきました。

なかなかの美味で、レストランで供出されたこともありました。

庭には季節の花もちらほら。

こちらの白い花は、ニラ。

遊歩道ウッドデッキの下側に咲いています。

目を引くピンク色は、秋海棠(しゅうかいどう)

ニラの花とは反対側の石垣の前。

今年もユーモラスな姿を見せてくれました。