2025年6月19日 夏本番の邸内を散策

先日梅雨入り宣言を聞いたばかりなのに、今週は真夏日が続いています。

湿気もなく気持ちよく晴れ上がった空。

真夏が近づき、樹々の葉も一層茂ってきました。

遊歩道

毎年、大輪の花で楽しませてくれる蓮。泥の中から順々に、葉が上がってきました。

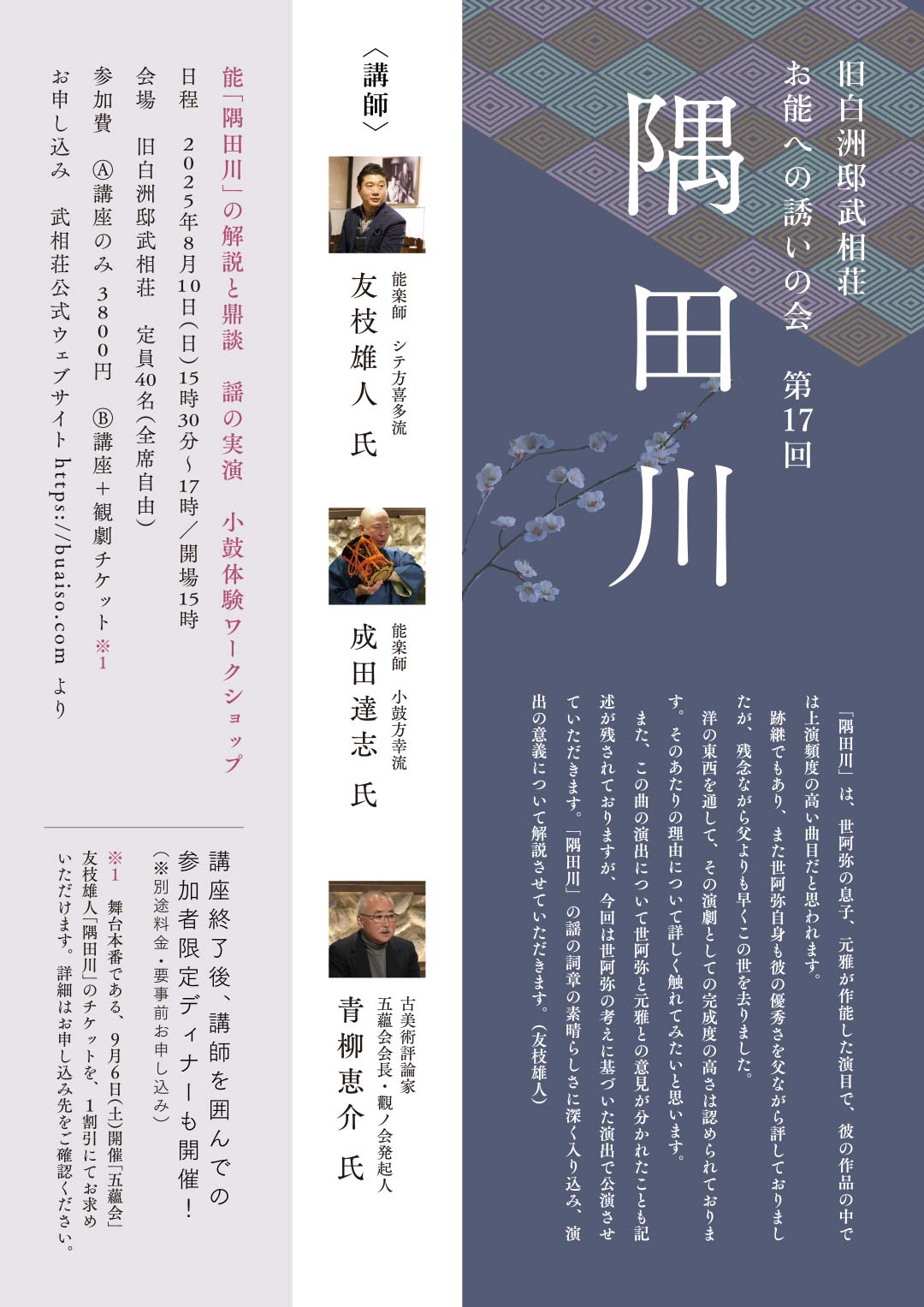

こちらは、階段の上にある休憩所。

ガレージだったこの場所には、白洲次郎が中学生の時に乗っていたのと同型のクラッシックカー PAIGE が停まっています。

蚊取り線香も本格稼働。

これからの季節に欠かせないアイテムです。

門を入って右手(写真左手)がレストランです。

今日はすでに満席でお待ちいただいているご様子。

外の緑を感じながら、カフェやランチをお楽しみいただけます。

夜のライトアップされたお庭もおすすめです。(ディナーは完全予約制)

テラスの前は沢山の草花が植えられています。

今咲いているのは、桔梗と、

目立たないのですがよく見ると可愛らしい姿の植物が花をつけています。

『ショウマ』という植物。漢方や山菜として食用にされる種類もあるそうです。

もともと武相荘の里山にも自生していたようです。

クチナシ。

雨に洗われて香りを放っているイメージがありますが、この青天・・・日陰でひっそりと咲いていました。

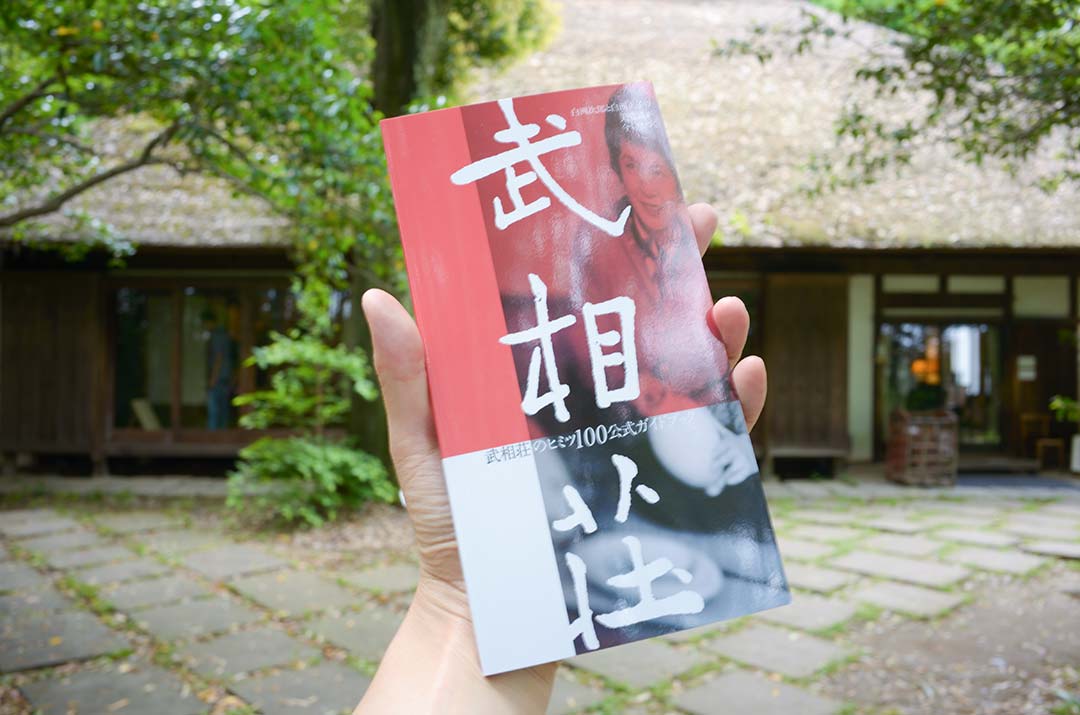

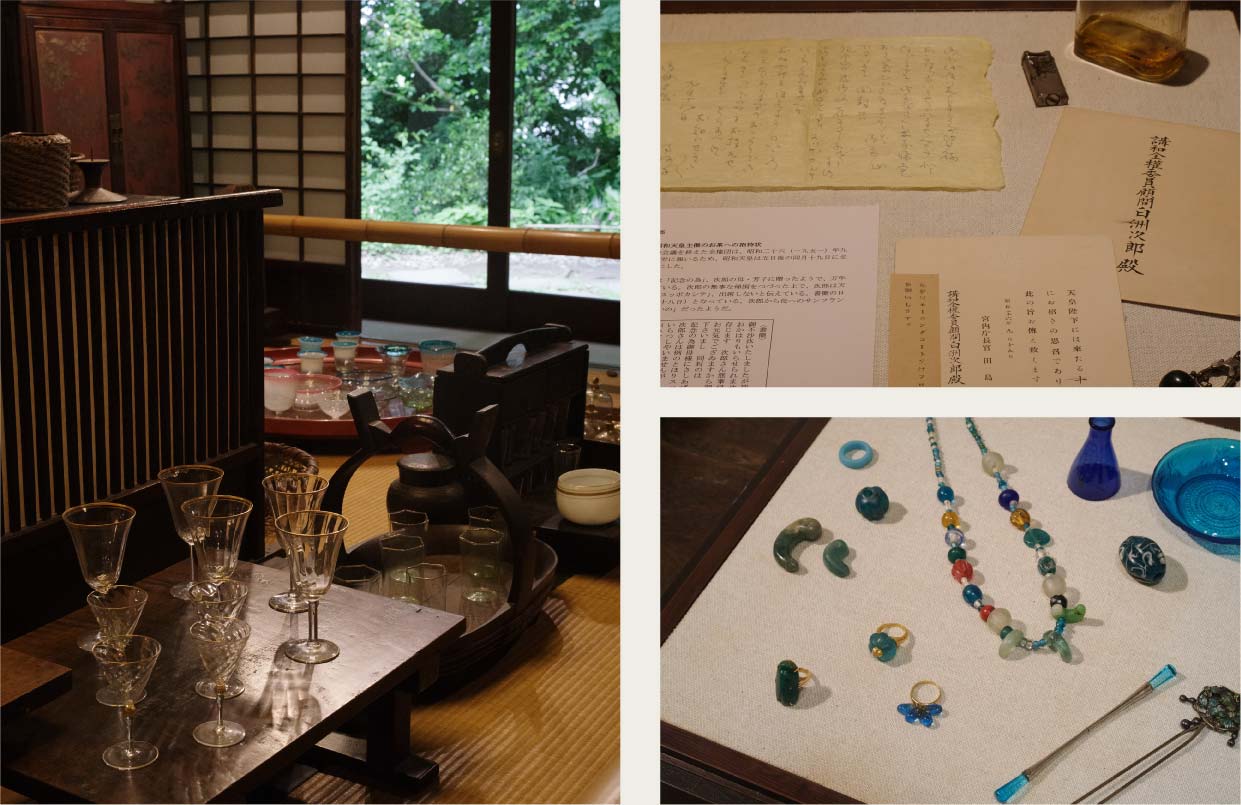

邸内の一番奥にあるミュージアムです。

茅葺き屋根の建物は戦前、養蚕農家であったものを、次郎と正子が買い取って、その後自分たちの生活や好みにあわせて作っていったもの。土間をタイル張りのリビングにしていたり、住まいとしての見どころも沢山あります。今は夏展を開催中です。

緑に囲まれた武相荘。ぜひ、都会とは違う空気を感じにいらしてください。