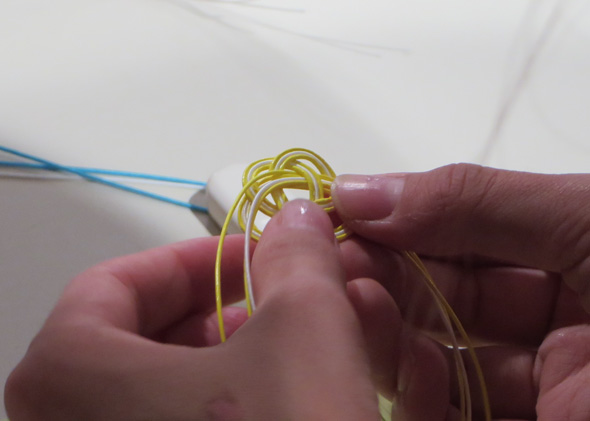

2017年10月10日更新開催レポート 武相荘のワークショップ Vol.1 カラフルな水引で作る菜の花結びの耳飾り

11月8日(日)「武相荘のワークショップ」

《カラフルな水引で作る菜の花結びの耳飾り》のレポートをお届けします。

講師 村田繭衣さんのプロフィールはページ下部を参照ください。

“水引”というと、普段私たちが眼にするのは、のし袋でしょう。

白、赤、黒、金銀といった色の覚えしかありませんでした。

今回、先生が用意して下さった水引は、約100種!驚きました。

芯自体は紙ですが、その芯に巻き付ける素材は多様化しているそうです。

何よりも色が豊富で、ラメあり、パステルカラーあり、といった具合。

まず、練習用に3本好きな色の水引を選び、90cmから半分の45cmにカットしてスタートです。

3本を扱いやすいように指でしごいてから、いざ!

練習が終了し、本番になると、3本ではなく5本に挑戦する方もあり、皆様果敢に挑戦されながら、水引の世界に引き込まれていくかのようでした。

先生が終始、懇切丁寧に指導して下さり、時には笑いありの楽しい「ひととき」でした。

出来上がった可愛らしい菜の花結びの水引細工に、イアリングorピアスの金具を接着したら完成!

その場でスグに、耳に飾ってお帰りの方もいらっしゃいました。

「水引」が身近になったワークショップでした。

ご参加いただいた皆様、村田先生、運営スタッフの方々、ありがとうございました。

村田 繭衣 Mai Murata

URL:http://www.ram-works.com

神奈川県生まれ。

東京藝術大学美術学部彫金専攻卒業。

“おめでとう”、“ありがとう”の気持ちをもっとおシャレに伝えられるような、水引きを使用したデザインアイテムを制作・販売するブランド 「OTUTUMI」(おつつみ)を2011年からスタート。https://www.ram-works.com/otutumi

百貨店や、ヨガスタジオ、シェア工房、お教室など場所を問わず、ワークショップを開催。

彫金、七宝などの伝統工芸にも興味を持ち職人とコラボレーションしてプロダクトアイテムを開発。

現在子育てと仕事の両立を目指し奮闘中。

《2007》

《2007》