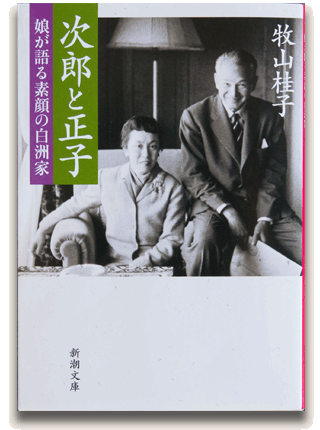

白洲正子

樺山伯爵家の次女として、東京に生まれる。

父方の祖父・樺山資紀は薩摩出身の軍人・政治家。正子も、自分に薩摩人の血が流れているのを強く感じていたという。幼時より能に親しみ、14歳で女性として初めて能の舞台に立つ。その後、アメリカのハートリッジ・スクールに留学。帰国後まもなく次郎と結婚する。互いに「一目惚れ」だった。

西国巡礼のころ 戦後は早くより小林秀雄、青山二郎と親交を結び、文学、骨董の世界に踏み込む。二人の友情に割り込むために、飲めない酒を覚えるが、そのため三度も胃潰瘍になるなど、付き合い方は壮絶。加えて銀座に染色工芸の店「こうげい」を営み、往復4時間の道を毎日通っていた。この店からは田島隆夫、古澤万千子ら多くの作家が育つ。青山に「韋駄天お正」と命名されるほどの行動派で、自分の眼で見、足を運んで執筆する姿勢は、終生変わらなかった。次郎と同様、葬式はせず、戒名はない。

Masako's Episodes

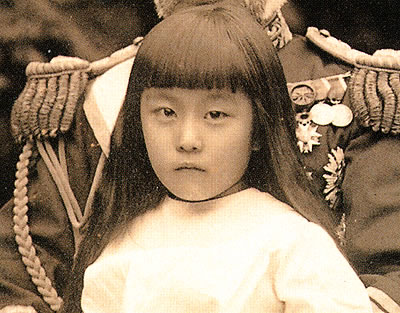

「私は不機嫌な子供であった。今でいえば自閉症に近かったのではなかろうか。三歳になっても殆んど口を利かず、 ひとりぼっちでいることを好んだ」。白洲正子はみずからの幼少時代を、こう回想しています。

正子がこの世に生を享けたのは明治四十三年一月七日。樺山伯爵家の末っ子は、甘やかされたお嬢様とは、わけが違っていたようです。

「小学校へ入る前に、富士山に登りたいといってダダをこねたのも、十四歳の時に一人でアメリカへ行くと いってゴネたのも、あばれん坊の白洲次郎と結婚させなければ家出をするといっておどかしたのも」、その表われでしょう。

勝ち気で負けず嫌いの少女は、それまで女人禁制だった能の舞台に立ち、アメリカではスポーツに明け暮れ、帰国すると まもなく、互いに「一目惚れ」で白洲次郎と結婚。二男一女をもうけます。戦火迫る東京から鶴川村に移転したのは、 昭和十八年のことでした。

鶴川の生活はのんびりしていましたが、正子は一介の主婦におさまってはいられませんでした。 戦後早々、小林秀雄・青山二郎・河上徹太郎の「特別な友情」に猛烈な嫉妬を覚えて、「どうしてもあの中に割って入りたい、 切り込んででも入ってみせる」と決心します。

正子の後半生を決定づける出会いでした。「切り込んで」というのは、 あながち誇張した表現ではないでしょう。「割って入」ろうとするたびに、言葉で痛めつけられ、酒が呑めないと罵られ、 泣かされたあげく、三度も胃潰瘍になって血を吐いたというのですから。

朝から明け方近くまで、東奔西走(とうほんせいそう)する正子を、青山二郎は「韋駄天お正」と命名しました。 「韋駄天お正」の健脚ぶりは、後年になっても衰えを知りません。『西国巡礼』『かくれ里』『近江山河抄』 『十一面観音巡礼』といった名紀行を生む旅は、五十代なかばから、六十代にかけてのことでした。険しさをものとも しない足どりは、しばしば若い同行者を驚かせています。

ただ足を運ぶのでなく、社寺であれば本殿、仏閣のさらに奥に、 何かあるはずだと、藪をかきわけ、道なき道をたどらずにはいられない。天性のカンだったのでしょうか。さも当然の ような書きぶりですが、そうした「発見」は、白洲紀行の大きな魅力です。

七十歳を迎えようとするころから、正子はかけがえのない人たちを矢継ぎ早に失います。青山二郎、河上徹太郎、小林秀雄、 そして夫・次郎まで。哀しみは察してあまりあるでしょうが、この世とあの世の境など、もはや意味をもたなかったのかも 知れません。

八十になんなんとしてなお、能楽師・友枝喜久夫の「おっかけ」と称して、九州まで追って行き、ほしい骨董はないかと眼を 光らす。骨董買いは最晩年まで続きましたが、親子といえどもライバルで、譲るといった手心は加えなかったそうです。 白洲正子の生涯は、最期まで「真剣勝負」だったのです。